Empfehlungen zu allgemeinen Rahmenbedingungen für Innovationen

Notwendige Weichenstellungen als Reaktion auf globale Trends

Innovationen sind der Treibstoff für unsere Wettbewerbsfähigkeit. In einer Welt im rasanten Wandel müssen neben vielen spezifischen Einzelmaßnahmen dafür vor allem die Weichenstellungen am Standort stimmen.

Demografischer Wandel

Die Bevölkerungszahl in Deutschland geht zurück und die in Deutschland lebenden Menschen werden immer älter – der demografische Wandel prägt wie kaum ein anderer Aspekt die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes in den kommenden Jahrzehnten. Die Zahl der Neugeborenen eines Jahrgangs ist durch die demografische Struktur der Bevölkerung für den Zeitraum einer Lebensspanne – d.h. für rund 80 Jahre – festgeschrieben. Selbst fundamentale Änderungen bei Fertilität, Mortalität und auch Zuwanderung bleiben innerhalb einer Generation ohne wesentliche Auswirkungen auf die Altersstruktur.

Die drastische Alterung der Gesellschaft innerhalb der nächsten Jahrzehnte ist weitgehend unabänderlich. Nur eine substanzielle Zuwanderung bietet in begrenztem Umfang die Chance für kurzfristige Veränderungen der demografischen Struktur. Der gezielte Zuzug von Fachkräften findet derzeit nur in begrenztem Umfang statt. Dies bedeutet für den Arbeitsmarkt, dass der Verlust von Arbeitskräften durch altersbedingtes Ausscheiden nicht vollständig kompensiert werden kann, sondern durch eine gezielte Anwerbung von Fachkräften ergänzt werden muss. Setzt sich der derzeitige Flüchtlingsstrom nach Deutschland und Bayern fort, wird der Integration dieser Gruppe in den Arbeitsmarkt große Bedeutung zukommen.

Dieses Phänomen hat auf die Sozialsysteme und auf den Arbeitsmarkt massive Auswirkungen. Durch die Umlagefinanzierung und Leistungsausweitungen werden die Beitragssätze weiter ansteigen. Die entscheidende Herausforderung für die Politik besteht darin, die Sozialversicherungen so zu reformieren, dass sie finanzierbar bleiben und den Faktor Arbeit nicht noch stärker belasten. Gleichzeitig besteht auch das Interesse, Alterskrankheiten vorzubeugen und effektive Therapien zu entwickeln.

Darüber hinaus wandeln sich die Nachfrage und die Bedürfnisse von großen Teilen der Bevölkerung. Hierauf müssen sich nicht nur die Politik – etwa hinsichtlich der Gewährleistung einer flächendeckenden medizinischen Versorgung – einstellen, sondern auch Wirtschaft und Wissenschaft, wenn es beispielsweise um die Entwicklung von Assistenzsystemen geht, die ein weitgehend selbstständiges Leben im Alter erleichtern, oder um Technologien zur Unterstützung des gesunden Alterns. Gleichzeitig gilt es, bei allen Entscheidungen die Präferenzen einer vielleicht nicht wesentlich kleineren, aber anders zusammengesetzten Bevölkerung angemessen zu berücksichtigen.

Fachkräftesicherung

Auf dem Arbeitsmarkt werden sich die Folgen des demografischen Wandels mit am stärksten zeigen. Wie in der vbw-Studie „Arbeitslandschaften“ dargestellt, besteht bis 2020 in Bayern eine potenzielle Lücke von rund 230.000 Arbeitskräften, bis 2040 sogar von rund 560.000 Arbeitskräften.

Die Unterdeckung ist in den einzelnen Tätigkeitsfeldern unterschiedlich ausgeprägt. Die größten Engpässe treten im Dienstleistungssektor, vor allem bei Gesundheit und Pflege, aber auch im Verarbeitenden Gewerbe auf. Während die Nachfrage nach wenig oder nicht qualifizierten Arbeitskräften sinkt, steigt die Nachfrage nach qualifizierten Beschäftigten. Sowohl in der Produktion als auch bei den Dienstleistungen nehmen die wissensbasierten Tätigkeiten zu.

Um den Bedarf an Fachkräften zu decken, müssen alle Potenziale ausgeschöpft werden. Geeignete Maßnahmen sind die Verbesserung der Beschäftigungschancen durch Qualifizierung, eine höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen, längere (Lebens-)Arbeitszeiten sowie die gezielte Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland. Auch diejenigen, die ohne gezielte Anwerbung zu uns kommen und eine konkrete Bleibeperspektive haben, müssen schnellstmöglich in den Arbeitsmarkt integriert werden.

Bildung

Gute Bildung ist ein universeller Erfolgsfaktor. Sie ermöglicht dem Einzelnen, sein privates, berufliches und gesellschaftliches Leben selbstgestaltet führen zu können. Bildung ist heute und morgen grundlegend für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft und deren Zusammenhalt, und sie ist entscheidend für den Erhalt unserer volkswirtschaftlichen Leistungsfähigkeit sowie unseres Wohlstands.

Um im globalen Wettbewerb bestehen und um das Arbeitskräftepotenzial voll ausschöpfen zu können, brauchen wir in unserem Bildungssystem noch mehr Bildungsqualität, mehr Bildungsbeteiligung und mehr Partizipationsgerechtigkeit. Denn nur wenn wir alle Bildungspotenziale heben, sind wir für die Zukunft gewappnet.

Zentrale Ansatzpunkte für die Zukunft sind eine ganzheitliche und mehrdimensionale Bildung sowie die optimale Ausschöpfung der Potenziale digitaler Lehr- und Lernprozesse.

Bildung umfasst die drei Dimensionen Wissenserwerb, Kompetenzentwicklung und Persönlichkeitsentwicklung. Aufgabe des Bildungssystems über alle Lebensphasen ist es, Lernende sowohl beim Wissenserwerb als auch beim Kompetenzaufbau und bei der ganzheitlichen Entwicklung ihrer Persönlichkeit zu unterstützen. Nur wenn im Lernprozess alle Bildungsdimensionen berücksichtigt werden, stellt sich Erfolg in Schule, Ausbildung, Studium, Beruf und in der gesellschaftlichen Teilhabe ein.

Die Halbwertszeit von Wissen wird immer kürzer. Gleichzeitig erfordert der vereinfachte Zugang zu Information neue Kompetenzen, die im Bildungssystem vermittelt werden müssen – zwischen Daten, Informationen und Wissen liegen erhebliche Verarbeitungsschritte. Mit einem Smartphone kann heute ein Kind an einem x-beliebigen Punkt der Erde mehr Information und manchmal auch Wissen aufrufen, als es selbst höchste politische Entscheidungsträger mit allen Stäben, Kontakten und Administrationseinheiten noch vor 40 Jahren konnten. Nicht nur Wissen wissen, sondern Lernen lernen und Informationen kritisch bewerten sind entscheidende Kompetenzen in der Gesellschaft 4.0. Unser Bildungssystem muss diese Maßstäbe verinnerlichen.

Verschiedene Studien zeigten in den vergangenen Jahren auf, dass in Deutschland und Bayern der schulische Erfolg im internationalen Vergleich überdurchschnittlich stark von der Herkunft und dem sozialen Status der Eltern abhängt. Zudem fallen Schüler ohne deutschen Pass oder mit Migrationshintergrund deutlich unter den deutschen Durchschnitt zurück. Damit werden die Chancen eines wichtigen Teils der jungen Bevölkerung auf soziale Teilhabe erheblich geschmälert. Eine erhöhte Bildungsbeteiligung in dieser Bevölkerungsgruppe wird das Arbeitskräfte- bzw. Fachkräftepotenzial deutlich erhöhen.

Immer mehr Schulabgänger entscheiden sich für ein Hochschulstudium. Der Anteil der Jugendlichen, die eine duale Ausbildung anstreben, nimmt ab. Zusätzlich bleibt die Zahl der jungen Erwachsenen, die weder über einen Studienabschluss noch über eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügen, auf einem zu hohen Niveau. Dies verschärft die Lücke insbesondere bei benötigten Fachkräften mit beruflicher Qualifizierung. Gleichzeitig stehen die Hochschulen vor der Herausforderung einer steigenden Zahl von Studierenden. Universitäten und Fachhochschulen sind gefordert, ihre Effizienz und ihren Output zu verbessern. Wichtige Anhaltspunkte sind die Reduzierung der Studienabbruchquoten, nicht zuletzt durch Optimierung der Eingangsphasen (sog. Eignungsfeststellung vor Studienbeginn).

Darüber hinaus werden Weiterbildung und lebenslanges Lernen noch wichtiger. Das ist von individueller wie und volkswirtschaftlicher Bedeutung. Die Bedeutung der Weiterbildung wird im herkömmlichen Bildungssystem massiv unterschätzt: Nur durch sie lässt sich das Fachkräftepotenzial ausschöpfen.

Es kommt hinzu, dass für eine dauerhafte Fachkräftesicherung die Gestaltung von Bildungsangeboten stärker dem Umfeld angepasst werden muss. Bisher sind viele Angebote in den unterschiedlichen Bildungsinstitutionen stark standardisiert und unflexibel. Eine Flexibilisierung von Bildungsangeboten (etwa in Form von Teilzeitausbildungen und -studiengängen, modularisierten und / oder berufsbegleitenden Angeboten, Summer Schools u. Ä.) kann dazu beitragen, dass die verschiedenen Personengruppen, gerade auch jene in besonderen Lebenslagen (etwa mit Kinderbetreuung oder Pflegeaufgaben), die Möglichkeit erhalten, Bildungsangebote überhaupt erst in Anspruch nehmen zu können.

In der Gesellschaft 4.0 werden alle Lebensbereiche digitalisiert. Bereits heute sind Leben und Arbeiten durch die Vernetzung von Mensch und Maschine geprägt. Entsprechend sind auch die Anforderungen an die Unternehmen und Arbeitnehmer. In der digitalen Arbeitswelt sind Mitarbeiter gefragt, die insbesondere eine hohe Medienkompetenz aufweisen, d. h. die digitale Technik zielspezifisch anwenden können, und die zum lebenslangen digitalen Lernen bereit sind. Denn gerade die Digitalisierung ermöglicht es Menschen jeden Alters und in allen Lebenssituationen, Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen.

Moderne Kommunikations- und Informationsmedien spielen im Unterricht noch nicht die Rolle, die ihnen aufgrund des digitalen Wandels und der Bedeutung für Gesellschaft und Wirtschaft in Zukunft zukommt. Alle Bildungseinrichtungen sind gefordert, sich digital besser aufzustellen, was spezifische Lerninhalte und -methoden betrifft. Das stellt auch Herausforderungen an die Infrastruktur. Nicht nur die schnellen Datenautobahnen müssen in der Fläche ausgebaut werden, auch die Ausstattung der Bildungseinrichtungen muss massiv vorangetrieben werden. Digitalisierung beginnt im Klassenzimmer, wenn nicht schon im Kindergarten.

Arbeitswelt der Zukunft

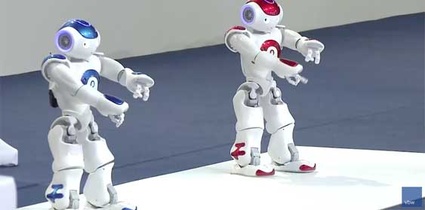

Neue technologische Entwicklungen werden die Arbeitswelt in weiten Teilen grundlegend verändern. Die Arbeitswelt der Zukunft wird vernetzter, digitaler und flexibler. Die Produktion verändert sich grundlegend. Die stärkere Vernetzung und eine engere Zusammenarbeit von Mensch und Maschine ermöglichen neue Produkte und Dienstleistungen. Diese Arbeitswelt bedingt hochqualifizierte Arbeitnehmer, die sich laufend auf sich ändernde Rahmenbedingungen einstellen. Flexibilität und Spezialisierung führen zu einem neuen Verständnis von Arbeitsverhältnissen und Karrierewegen. Daher ist es nötig, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen und die sozialen Sicherungssysteme diesen Chancen Rechnung tragen.

Flexible Beschäftigungsformen und neue Kommunikationsmittel bieten den Unternehmen und ihren Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu optimieren und zu beschleunigen. In der Arbeitswelt 4.0 gestalten sich die Grenzen zwischen beruflichem und privatem Bereich fließend. Dadurch wird es den Arbeitnehmern ermöglicht, beides besser miteinander in Einklang zu bringen. Arbeitszeit und Arbeitsort verlieren an Bedeutung. Die Digitalisierung führt zu einer stärkeren Orientierung an Arbeitsergebnissen und zur Auflösung klassischer funktionaler Organisationseinheiten und zu beschleunigten Entscheidungsprozessen.

Für viele Unternehmen und ihre Mitarbeiter stellt die Entkoppelung von Arbeitszeit und Arbeitsentgelt oder das Arbeiten in der Cloud eine Erleichterung dar, die für alle Seiten Vorteile mit sich bringt. Das Individualarbeitsrecht sowie zahlreiche Arbeitsschutzvorschriften, die diese modernen Varianten des Mitarbeitereinsatzes nicht im Blick haben, erschweren jedoch die Etablierung moderner Beschäftigungsformen. Das Arbeitsrecht muss diesen veränderten Rahmenbedingungen angepasst werden, damit die deutschen Unternehmen im internationalen Wettbewerb Schritt halten können.

Energie und Infrastruktur

Mit seiner zentralen Lage und aufgrund seiner Exportstärke ist Bayern in besonders hohem Maße in die Weltwirtschaft eingebunden. Eine positive wirtschaftliche Entwicklung ist von einer modernen, funktionierenden Infrastruktur abhängig. Dies gilt umso mehr, je stärker die internationalen Verflechtungen der Wertschöpfungsketten zunehmen.

Bayern verfügt über ein gut ausgebautes Straßen-, Schienen- und Wasserstraßennetz. Dieser Standortvorteil ist gefährdet. Insbesondere im Straßennetz sind Kapazitätsgrenzen erreicht. Es muss verhindert werden, dass rückläufige Investitionsquoten und die zunehmende Belastung zu einem Qualitätsverlust führen.

Bis 2030 müssen deutschlandweit rund 300 Milliarden Euro in den Aus- und Neubau der deutschen Verkehrsinfrastruktur investiert werden, damit akute Engpässe behoben sowie der stetig steigende Güter- und Personenverkehr auch künftig bewältigt werden können. Dazu müssen die Bundesmittel für die Verkehrsinfrastruktur dauerhaft erhöht und verstetigt, öffentlich-private Partnerschaften auf gesicherter Rechtsbasis eingegangen und die Nutzerfinanzierung dauerhaft implementiert werden.

Eine zunehmend wichtige Rolle spielt der Zugang zu schneller Informationsinfrastruktur. Flächendeckend – gerade auch im ländlichen Raum – müssen mindestens 100 Mbit/s bis zum Jahr 2020 zur Verfügung stehen. Ergänzend muss sukzessive der Ausbau von Glasfaserverbindungen bis zu den Häusern vorangetrieben werden, was für das Flächenland Bayern eine immense Herausforderung darstellt. Der Bedarf steigt stetig mit wachsenden Datenmengen und dem Fortschreiten der Digitalisierung in allen Bereichen.

Ein hochleistungsfähiger Internetanschluss wird von der Bevölkerung heute schon als Teil der Daseinsvorsorge angesehen und ist Grundlage jedes wirtschaftlichen Handelns. Auch der Staat benötigt für die Bereitstellung seiner sonstigen Angebote und die Umsetzung seiner Aufgaben ein Kommunikationsnetz, das modernsten Ansprüchen genügt. Er muss den Zugang zum Breitbandnetz, dessen sicheren Betrieb und seine fortlaufende Anpassung und Erweiterung gewährleisten. Gleichzeitig muss die Frage beantwortet werden, wie unter Wahrung der notwendigen Netzneutralität die Finanzierung künftiger Ausbaustufen erfolgt und inwieweit eine Beteiligung derjenigen Unternehmen denkbar ist, deren Geschäftsmodelle darauf basieren.

Von zentraler Bedeutung für den Industriestandort Bayern sind darüber hinaus die Verfügbarkeit und Preisentwicklung von Energie und Ressourcen.

Die sichere und umweltverträgliche Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen ist eine unverzichtbare Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg und Lebensqualität in unserem Land. Das gilt in besonderem Maße für die Bereitstellung von elektrischem Strom. Die Stromversorgung ist vom Umbau der Energiesysteme im Rahmen der Energiewende primär betroffen.

Deutschland und Bayern verfügen nach wie vor über eine hohe Versorgungssicherheit. Für die bayerische Wirtschaft mit ihrem großen Industrieanteil, insbesondere für die Standortentscheidungen ausländischer Investoren in Bayern, hat Versorgungssicherheit oberste Priorität. Abstriche hätten fatale Folgen für den Wirtschaftsstandort Bayern.

Die Stilllegung der Kernkraftwerke in Bayern führt in den nächsten Jahren zu erheblichen Defiziten: Wir verlieren dadurch bis 2023 40 Prozent der gesicherten Leistung. Bis Ende 2017 ist die Versorgung gesichert und kann auch bis Anfang des nächsten Jahrzehnts durch ein neues Strommarktdesign bzw. eine Verordnung zur Kapazitäts- und Netzreserve gewährleistet werden. Die langfristigen Weichenstellungen müssen jetzt unmittelbar getroffen werden und dulden keinerlei Aufschub.

Um bei wachsendem Anteil erneuerbarer Energien die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, ist ein verstärkter Stromaustausch notwendig. Das gilt vor allem von Nord nach Süd und umgekehrt. Das vorhandene Stromnetz muss so ertüchtigt werden, dass es den veränderten Transportbedarf erfüllen kann. Als flankierende Sicherheitsmaßnahme und zur Netzstabilisierung sind Gaskraftwerke notwendig, ebenso wie die Entwicklung kapazitätsstarker Energiespeichertechnologien.

Die Strompreise in Deutschland haben sich dramatisch entwickelt. Industriestrom, der nicht unter die Befreiung von der EEG-Umlage fällt, ist nach Zypern, Malta und Italien in Deutschland am teuersten. Die deutsche Industrie bezahlt für Strom im Mittel 50 Prozent mehr als in Frankreich und weit über das Doppelte der Unternehmen in den USA. Hauptkostentreiber ist unverändert das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Der Strompreis muss gedeckelt und mittelfristig auf das Niveau vergleichbarer Industriestaaten gesenkt werden.

Gegenwärtig sind die Preise für fossile Energieträger, vor allem aufgrund der massiven Ausweitung der Förderung von Erdgas und Erdöl in den Vereinigten Staaten durch Fracking, vergleichsweise niedrig. Mittel- und langfristig wird der wachsende Energiebedarf der heutigen Entwicklungs- und Schwellenländer dazu führen, dass der globale Energieverbrauch ebenso wie das Preisniveau für fossile Energien deutlich steigt.

Nach Einschätzung des World Energy Outlook ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2035 noch rund drei Viertel des weltweiten Energiebedarfs durch fossile Energieträger gedeckt werden. In Deutschland vollzieht sich der Ausbau der erneuerbaren Energien im Zuge der Energiewende wesentlich schneller. Neben dem beschlossenen Ausstieg aus der nuklearen Energieerzeugung bis 2022 ist ein deutliches Zurückfahren der Energieerzeugung aus Kohle absehbar. Die Energiewende muss so gestaltet werden, dass die zuverlässige Energieversorgung für den Industriestandort Bayern gewährleistet ist. Unternehmensbelange, Versorgungssicherheit und Umweltschutz müssen im Einklang bleiben.

Auch die künftige Versorgung mit nicht-energetischen Rohstoffen hat große Bedeutung für den Produktionsstandort Bayern. Die Weiterentwicklung von Zukunftstechnologien, beispielsweise in den Bereichen Informations- und Kommunikationstechnik, im Fahrzeugbau, im Maschinenbau oder der Medizintechnik, sowie der beschleunigte Wandel der Entwicklungs- und Schwellenländer zu Industrieländern lässt den Bedarf an Rohstoffen stark ansteigen. Dazu gehören sowohl Massenmetalle für Infrastruktur, Bauwirtschaft und Industrie als auch Materialien wie Halbmetalle, Halbleiter, Edelmetalle, Seltene Erden und zunehmend biologische (landwirtschaftlich produzierte) Rohstoffe.

Sowohl bei der Infrastruktur als auch bei der Versorgung mit Energie und Rohstoffen sind Sicherheitsfragen, insbesondere im Bereich IT-Security, von zentraler Bedeutung.

Basis für eine erfolgreiche Zukunft

Voraussetzungen sind in ganz Bayern wohnortnahe qualifizierte Infrastrukturen zur Grundversorgung im Gesundheitswesen, ausreichende Infrastrukturen zur Betreuung von Kindern wie auch pflegebedürftiger Familienangehöriger vor Ort, erreichbare Bildungs- und Weiterbildungsangebote sowie neben den Einrichtungen der Spitzenforschung auch auf die regionale Unternehmensstruktur zugeschnittene, gut vernetzte öffentliche Forschungsinfrastrukturen in allen Landesteilen.

Frag den Rat

Stellen Sie jetzt Ihre Frage an den Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft