Empfehlungen zu Inkubatoren, Demonstratoren, Finanzierung

Gezielte Förderung sichert die Technologieführerschaft bayerischer Unternehmen

Für eine erfolgreiche Innovations- und Gründungspolitik ist entscheidend, dass innovative Unternehmen von ihrer Gründung über die Produktentwicklung bis hin zur Marktreife bis zur nächsten Wachstumsphase die passenden Rahmenbedingungen vorfinden. Entscheidend sind Geschwindigkeit, Kapital, strategische Mechanismen und Datenbanken sowie Netzwerke zu den regionalen Aktivitäten.

Aus- und Neugründungen

Revolutionär neue Technologien haben ihren Ursprung häufig in neu gegründeten Unternehmen. Daher muss der seit Jahren rückläufige Trend im deutschen Gründungsgeschehen gedreht werden. Um im Wettbewerb um die führenden Technologien der Zukunft bestehen zu können, bedarf es einer Anpassung der Rahmenbedingungen und einer möglichst unbürokratischen Unterstützung von Unternehmensgründungen. Gesetzliche Auflagen und Verwaltungsanforderungen sind auf ein Minimum zu begrenzen. Eine hohe Gründungsintensität beschleunigt den effizienten Transfer von Ideen aus der Wissenschaft in marktfähige Produkte. Unternehmerisches Denken und Handeln muss in die Hochschulen einziehen und deren akademischen Auftrag ergänzen.

Direkte Hilfe bei der Unternehmensgründung

Unternehmensgründungen werden durch direkte Unterstützung wesentlich vereinfacht. Diese umfasst Mentoren, Business Angels, engagierte Professoren und Studenten sowie Unternehmen. Wichtig sind vor allem einfache und transparente Strukturen, Entbürokratisierung sowie die Etablierung von einheitlichen Ansprechpartnern (One Stop Agency) und Förderlotsen. Über die Erweiterung bestehender Angebote, wie z.B. Unternehmer-TUM, können mehr mittelständische Unternehmen erreicht und aktiviert werden.

Die Business-Angel- und Finanzierungs-Netzwerke müssen durch Gewinnung neuer Investoren zusammengeführt und verstärkt werden. Jungen Unternehmen müssen in Netzwerke und Verbundprojekte eingebunden werden, um einen intensiven fachlichen Erfahrungsaustausch zu gewährleisten.

Gesellschaftliche Rahmenbedingungen

Eine Herausforderung sind das in Deutschland allgemein schwach ausgeprägte Gründungsklima und die Angst vor dem Stigma des unternehmerischen Scheiterns. Der unternehmerische Spirit, zum Beispiel an Universitäten, bedarf einer massiven, gezielten Förderung. Die wirtschaftliche Zielsetzung darf im Umfeld der universitären Forschung kein Tabu sein.

Nur eine breite Unternehmer- und Gründungskampagne kann zu einer Bewusstseinsänderung führen. In diese müssen Informations- und Karrieremessen an Hochschulen, zu denen speziell Start-up-Unternehmen eingeladen werden, ebenso integriert werden wie Thementage des Mittelstands an den Hochschulen oder beispielhafte Projekte und Wettbewerbe für Gründungen, wie z.B. 5-Euro-Business.

Regionale Initiativen, wie die Auslobung von Gründerpreisen durch etablierte Unternehmen, sind ein weiterer Baustein und können Vorbildcharakter haben.

Finanzierungsmöglichkeiten verbessern

Zu viele Innovationen scheitern noch an der Finanzierung. Deshalb wandern sie noch zu häufig aus Bayern aus.

Zugang zu bestehenden Fördermöglichkeiten erleichtern

Die bayerischen Förderquoten und -volumina sind ausbaufähig. Gerade bei besonders innovativen, möglicherweise disruptiven Entwicklungen sind hohe Förderquoten von regelmäßig mindestens 40 Prozent erforderlich, aber auch die Übernahme oder Absicherung bestimmter Teilrisiken.

Aufgabe der Politik ist es auch, sich in noch größerem Maße für die Vergabe von Bundes- und EU-Mitteln nach Bayern einzusetzen, auch durch Unterstützung bei der Antragstellung, und eine entsprechende Ko-Finanzierung gezielt sicherzustellen.

Die Abwicklung der Verfahren muss vereinfacht, transparent gestaltet und beschleunigt werden: Von der Antragstellung mit vollständigen Unterlagen bis zur Entscheidung über den Förderantrag dürfen in der Regel nicht mehr als drei Monate vergehen.

Besonders für in kaufmännischen Dingen oft unerfahrene Unternehmensgründer sind kompetente Ansprechpartner und transparente Finanzierungssysteme entscheidend für den Gründungserfolg. Hierzu gehört eine aktive Kommunikation von Förderprogrammen und Förderinhalten.

Förderung technologieneutraler ausgestalten

Um der Vernetzung Rechnung zu tragen, muss Technologieförderung gerade auch die Schnittstellen zwischen Technologien erfassen. Starre Begrenzungen durch Programme sind daher aufzugeben.

Dafür empfiehlt sich ein einheitlicher Programmtypus im Sinne einer missionsorientierten, problemzentrierten Förderung. Zumindest muss ein technologieübergreifendes Basisprogramm alle Vernetzungen zwischen den Technologien abbilden.

Gleichzeitig verbietet sich auch eine strikte Trennung nach Branchen, damit neuen Geschäftsmodellen Rechnung getragen wird und Wertschöpfungsketten vollständig abgebildet werden können.

Neuer Förderschwerpunkt Digitalisierung

Damit KMU die Potenziale der Digitalisierung nutzen können, brauchen sie Beratung und Information zu IKT, Produktionsprozessen und Geschäftsmo¬dellen. Jedes Unternehmen in Bayern benötigt eine digitale Strategie, die sich auch auf die IT-Sicherheit auf neuestem Stand erstreckt. Hierfür braucht es ein unkompliziertes Förderformat unterhalb der „klassischen“ F + E Förderung, die für alle Branchen sowie für alle Anwendungsbereiche der Digitalisierung entlang der jeweiligen Wertschöpfungskette einschließlich Software offen ist (z. B. Erneuerung von Produktionsprozessen, IT-Sicherheit, Erprobung neuer Software, Entwicklung neuer Produkte etc.). Gefördert werden sollen die Anwendungen in kleinen und mittleren Unternehmen und Start-ups. Mit¬nahmeeffekte sind auszuschließen.

Verfügbarkeit von Risikokapital ausbauen

Der internationale Vergleich zeigt, dass in Deutschland die Finanzierung von technologieorientierten Unternehmen in der Gründungs- und Wachstumsphase durch Beteiligungskapitalgesellschaften unzureichend entwickelt ist. Da in den USA 50-mal so viel Wagniskapital zur Verfügung steht wie in Deutschland, können dort potenziell disruptive Technologien in viel größerem Umfang und erheblich rascher entwickelt werden. Der Ausbau der Verfügbarkeit von Risikokapital ist daher eine elementare Notwendigkeit bei der Umsetzung von innovativer Technologie in unternehmerisches Handeln.

In Bayern gibt es mit Bayern Kapital und LfA bewährte Institutionen, bei denen Gründer sowohl Hilfe bei der Finanzierung als auch Unterstützung mit betriebswirtschaftlichem Know-how erhalten. Dort gibt es auch Beteiligungsprogramme für den IT-Bereich sowie Finanzierungen, die speziell auf Vorhaben mit erheblichen technischen und wirtschaftlichen Risiken zugeschnitten sind. Trotzdem erscheint vielen Start-ups der „Szeneplatz“ Berlin attraktiver. Daraus lässt sich ableiten, dass neben Umfeldfaktoren auch die Sichtbarkeit des vorhandenen Angebots sowie einer einheitlichen Anlaufstelle entscheidend sind.

Nachdem im Bereich Digitalisierung / IT ein Nachholbedarf in Bayern besteht, der sich über Branchen und Technologien erstreckt, ist speziell für Gründer aus dem Bereich IT ein einheitlicher Ansprechpartner („Digitalisierungslotse“) für Bayern Kapital und LfA einzusetzen. Dieser muss zu den bestehenden Förderprogrammen und Finanzierungsoptionen beraten sowie Kontakte in das entsprechende wirtschaftliche und wissenschaftliche Umfeld vermitteln.

Darüber hinaus sind die steuerlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen für Wagniskapital in Deutschland zu verbessern, zum Beispiel bei der Mobilisierung von Venture Capital für Wachstums- bzw. Anschlussfinanzierungen. Das Later-Stage-Funding liegt in den USA mit ca. 12 Mrd. Euro rund 30-mal so hoch wie in Deutschland. Das hohe Risiko bei Investitionen von Venture-Capital-Fonds in Unternehmensgründungen kann durch Gewährung steuerlicher Anreize ausgeglichen werden.

Experimentierfeld für Organisations- und Kooperationsmodelle

Innovationen entstehen durch Offenheit, Kreativität, unkonventionelle Denkansätze und aus mutigen Experimenten. Eine Voraussetzung für diese geistige Freiheit ist allerdings auch die Abwesenheit von finanziellem Druck. Deshalb müssen die Förderstrukturen und -bedingungen so geöffnet werden, dass sie die „Improvisationsfreude“ in Wissenschaft, Forschung und Entwicklung beflügeln. Stark ausbaubedürftig sind Sonderförderprogramme für besonders innovative, aber auch riskante Forschungs- und Entwicklungsvorhaben („high risk, high reward“), vorzugsweise interdisziplinär und an den Schnittstellen der Technologiefelder. Die Möglichkeit eines Fehlschlages soll dabei bewusst in Kauf genommen werden, was sich auch in den Förderrichtlinien niederschlagen muss.

Derartige Sonderförderprogramme können in bestehende Systeme der Forschungsfinanzierung, wie z.B. die Deutsche Forschungsgemeinschaft, integriert werden. Auch Innovation Labs bieten sich zur Umsetzung von „riskanten“ Experimenten an.

„Valley of Death“ überwinden

Die Grundlagenforschung ist oft sehr gut durch öffentliche Mittel abgedeckt, während die Fördermöglichkeiten mit zunehmender Marktreife abnehmen. An dieser Stelle wird vom „Valley of Death“ gesprochen, wenn vor allem kleine und mittlere Unternehmen oder Ausgründungen die Eigenfinanzierung nicht aufbringen können.

Das trifft auch auf die Hochschulen zu, nachdem sie sich – vor allem kraft des Inputs aus der öffentlich finanzierten Forschung – an Ausgründungen beteiligt haben: Mangels Kapital können sie Finanzierungsrunden nicht stemmen, was eine stufenweise reduzierte Unternehmensbeteiligung nach sich zieht. Um den Ausgründungserfolg auszuschöpfen, müssen also auch die Hochschulen bedarfsgerecht mit Kapital ausgestattet werden.

Finanzierung bis zur Markteinführung

Besonders problematisch ist die Finanzierung der letzten Entwicklungsschritte bis zur Marktreife. Nicht zuletzt scheitern neue Technologien an der Massenfertigung. Die Aufnahme von Fremdkapital, beispielsweise in Form von Bankkrediten, gestaltet sich schwierig, da Banken oftmals nicht die Erfolgsaussichten beurteilen können.

Es müssen gezielt die Fördermöglichkeiten für die letzten Entwicklungsschritte und die Markteinführung mit staatlicher Hilfe erweitert werden. Zudem sollte die Förderung von Basistechnologien stärker mit Anwendungen verknüpft werden. Auch anwendungsnahe Demonstratoren und Schaufensterprojekte sind – ggf. in Abstimmung mit weiteren Akteuren – zu fördern. Diese Maßnahmen stellen sicher, dass nicht nur die Entwicklung, sondern auch die sich an die erfolgreiche Markteinführung anschließende Wertschöpfung in Bayern stattfindet.

Gezielte Auftragsvergabe

Insbesondere staatliche Organisationen können über ihre Auftragsvergabe gezielt Innovationsprozesse fördern. Während die USA von diesem Instrument („public procurement for innovation“) in erheblichem Umfang Gebrauch machen, wird es in Europa bislang in kaum einem Land genutzt.

Um die Einbindung junger Unternehmen (Ausgründungen, Start-ups) zu ermöglichen, müssen die Vergaberichtlinien angepasst werden, z.B. Anforderungen an Liquidität und das Vorliegen von Jahresabschlüssen.

Auch Großunternehmen können innovierende kleine und mittelständische Unternehmen durch gezielte Auftragsvergabe unter dem Aspekt „vom Prototyping zum Produkt“ unterstützen.

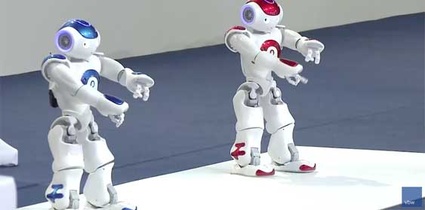

Mit Leuchtturm-Initiativen komplette Wertschöpfungsnetzwerke fördern

Mit gezielten Leuchtturm-Projekten,die sich auf eine bestimmte Anwendung, vor allem aber auf ein zu lösendes Problem fokussieren, müssen komplette Wertschöpfungsnetzwerke gefördert werden. Ein konkretes Beispiel ist der Bereich der Assistenzrobotik. Vorgeschlagen wird beispielsweise eine Leuchtturm-Initiative Assistenzrobotik, in die unter Koordination des international führenden DLR-Robotik-Zentrums neben seinen Spin-off-Start-ups die einschlägigen TUM-Institute bzw. An-Institute wie FORTISS und die Institute der Fraunhofer-Gesellschaft eingebunden sind, bayerische Unternehmen (Raumfahrt-Spezialisten, Industrieroboterhersteller, Elektronik-Ausrüster) und bayerische Kliniken sowie Pflege-Einrichtungen. Der Finanzbedarf einer auf 5 Jahre angelegten wirksamen Initiative liegt bei jährlich ca. 10 Mio. Euro, d. h. insgesamt bei 50 Mio. Euro.

Gründer an Bayern binden

Junge Unternehmen müssen auch nach der Markteinführung in Bayern wachsen können, um die Wertschöpfung langfristig im Freistaat zu realisieren. Heute ist vielfach zu beobachten, dass strategische Einkäufer aus dem Ausland gezielt Start-ups einkaufen, vor allem aus dem leicht skalierbaren IKT-Bereich. Dadurch verlagern sich abrupt Wertschöpfung und Wachstum.

Die Übernahme von und die Beteiligung an Start-ups durch einheimische Unternehmen muss unterstützt werden, um die strategischen und wirtschaftlichen Potenziale auszuschöpfen. Dazu müssen potenzielle Erwerber (Unternehmen, Fonds, institutionelle Anleger) und junge Unternehmen zusammengebracht werden. Empfehlenswert sind die beiden folgenden Maßnahmen:

– Aufbau einer Plattform, auf der sich junge Unternehmen präsentieren können. Diese Plattform ist z.B. bei Bayern Innovativ oder der LfA anzusiedeln und über Hochschulen, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Wirtschaftsorganisationen zu bewerben. Hierzu kann für den Bereich Digitalisierung auf die bestehende Plattform Bits & Pretzels aufgebaut werden.

– Unterstützung etablierter Unternehmen bei der Suche nach geeigneten Kooperationspartnern oder Übernahmekandidaten unter den jungen Unternehmen. Gerade im Mittelstand fehlt es an „Scouts“, die gezielt und rechtzeitig Start-ups aufspüren. Beratung und Best-Practice-Beispiele sind erforderlich. Größere, vor allem internationale Unternehmen verfügen teilweise bereits über Scouts, deren Arbeit einen Teil der eigenen Entwicklung ersetzt. Für den breiteren Einsatz des sog. strategischen Scoutings ist eine bedarfsgerechte Förderung vorzusehen.

Förderung von Demonstratoren

Förderfähig müssen künftig auch Demonstratoren mit außerhalb von Bayern entwickelten Technologien sein, wenn diese mit der Entwicklung neuer Anwendungspotenziale in Bayern korrespondieren. Solche Demonstrationsvorhaben sind sinnvoll, um den Nutzen in der Praxis zu zeigen und Ansätze für die Weiterentwicklung und Optimierung zu finden. Hinzu kommt die Verfügbarkeit von Basis-Patenten.

Bayerische Technologieförderung auf dem Prüfstand

Die Bayerische Staatsregierung will ihre Technologieförderung im Lichte der Erkenntnisse des Zukunftsrats auf den Prüfstand stellen und extern evaluieren lassen. Diese Überprüfung erfolgt unter Berücksichtigung der bisherigen Empfehlungen des Zukunftsrats.

Der Zukunftsrat empfiehlt, die Evaluierung sofort in Gang zu setzen. Er wird die Ergebnisse der Evaluierung erörtern und weitere Empfehlungen machen. Die Bayerische Staatsregierung beabsichtigt, darauf aufbauend die Technologieförderung neu aufzustellen.

Anpassung von rechtlichen Rahmenbedingungen

Die rechtlichen Rahmenbedingungen drohen zunehmend von den technologischen Entwicklungen überholt zu werden. Ziel muss es sein, gesetzliche Rahmenbedingungen zu schaffen, die den Weg für die praktische Umsetzung neuer Technologien freimachen und damit die Anwendung in Deutschland und Bayern fördern.

Die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind besonders im Bereich der Informations- und Telekommunikationstechnologien bereits heute nicht ausreichend an bestehende und auch tatsächlich genutzte technische Möglichkeiten angepasst. Deutlich wird dies z. B. beim mobilen Arbeiten und bei der Datensicherheit. Hier sind auch im Sinne der Arbeitnehmer die Flexibilitätspotenziale voll auszuschöpfen.

Dringend geboten ist eine kritische Analyse von rechtlichen Hürden für technologische Entwicklungen. Dies betrifft Haftungsthemen, Zulassungsvoraussetzungen und -genehmigungen. Neue Anwendungen (z.B. autonomes Fahren, Drohnen) benötigen dringend einen rechtlichen Rahmen, um die weitere Entwicklung und Verbreitung der Technologien zu ermöglichen. Durch eine rasche und vorausschauende Gesetzgebung kann Deutschland eine Vorreiterrolle bei der marktwirtschaftlichen Umsetzung solcher Aufbruchstechnologien einnehmen.

Die Entwicklungen in den Life Sciences stellen die Gesellschaft vor neue ethische Herausforderungen, auf die vom Gesetzgeber angemessene Antworten erwartet werden. Dabei müssen die Forschungs- und Anwendungsfreiheit mit dem Verbraucherschutz und ethischen Erwägungen ins Gleichgewicht gebracht werden.

Die notwendigen Anpassungen der Rahmenbedingungen können nur begrenzt von regionalen Akteuren oder auf Landesebene umgesetzt werden. Um Bayern für die bestehenden und kommenden Herausforderungen zu rüsten, sind entsprechende Maßnahmen zum Agenda-Setting auf Ebene des Bundes und der EU anzuregen. Zur Vorbereitung einer bayerischen Position sind zu besonders relevanten Schlüsseltechnologien Expertengruppen mit Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik einzusetzen.

Steuerliche Forschungsförderung

In Deutschland ist – ergänzend zu den bestehenden Fördermöglichkeiten für Einzel- und Verbundvorhaben – eine steuerliche Forschungsförderung vorzusehen, wie sie in den meisten EU-Staaten und in mehr als zwei Dritteln der OECD-Staaten längst existiert: Unternehmen müssen größenunabhängig zehn Prozent ihrer F+E Investitionen von der Steuerschuld abziehen können („tax credit“).

Besonders für den Mittelstand ist diese Maßnahme innovationsfördernd. Für die wirkungsvolle Umsetzung einer steuerlichen F+E Förderung ist entscheidend, dass Unternehmen auch nach außen vergebene Forschungsaufträge steuerlich in vollem Umfang geltend machen können.

Frag den Rat

Stellen Sie jetzt Ihre Frage an den Zukunftsrat der Bayerischen Wirtschaft