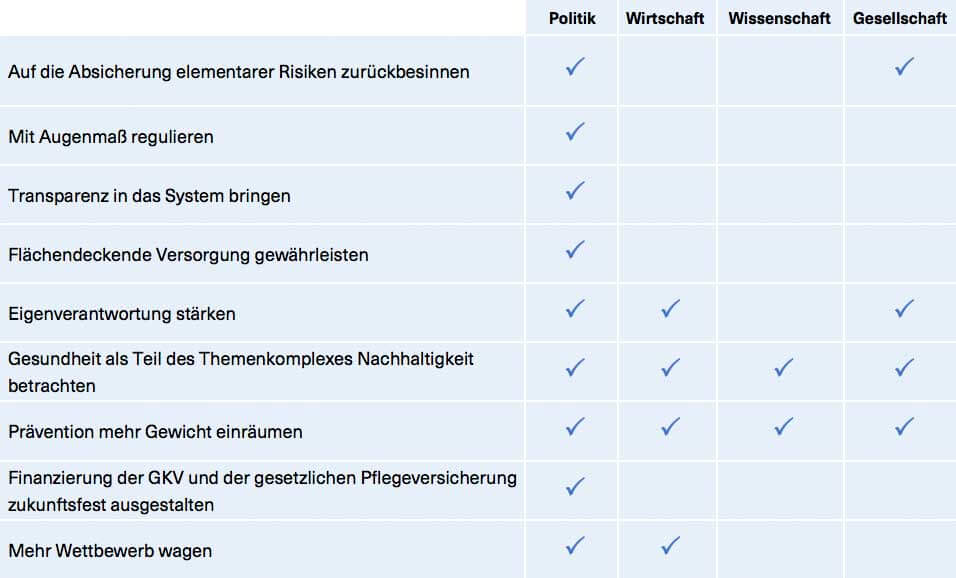

Grundsätzliche Ausrichtung des Systems

Rückbesinnung auf die Absicherung von elementaren Lebensrisiken

Ziel der Sozialpolitik in der Sozialen Marktwirtschaft ist eine Absicherung elementarer Lebensrisiken. Dieser Grundgedanke wird vor dem Hintergrund der dargestellten Trends (beispielsweise der demografischen Entwicklung) noch wichtiger, um weder das Gesundheitssystem im Ganzen zu überfordern noch diejenigen, die seine Finanzierung stemmen.

Umfang und Grenzen der solidarisch finanzierten Vorsorge müssen definiert werden. Hierüber ist auch eine gesellschaftliche Debatte zu führen, die ethische und wirtschaftliche Gesichtspunkte gleichermaßen berücksichtigt. Das gilt insbesondere auch für den Pflegebereich.

Fragen, denen man sich hier stellen muss, sind unter anderem:

Wie ist „Grundversorgung“ überhaupt definiert? Welche qualitativen (Mindest-) Standards werden gesetzt, auch im Bereich der Ausbildung, und wie wird deren Einhaltung sichergestellt (u. a. auch für Heilpraktiker etc.)? Wie können private Zusatzangebote für darüberhinausgehende Standards entstehen? Wie wird das Angebot der Grundversorgung finanziert (Umlage vs. Rücklage; einkommensgekoppelt vs. Alternativen)? Wie kann gewährleistet werden, dass die Beitragszahlungen ausreichen, um die Versicherungsleistungen zu decken (Äquivalenzprinzip)?

Der Zukunftsrat empfiehlt

Mit Augenmaß regulieren

Ein Ordnungsrahmen ist erforderlich, weil in diesem speziellen Markt Angebot und Nachfrage nicht aufeinandertreffen und massive Informationsasymmetrien bestehen. Dieser Ordnungsrahmen muss dreierlei gewährleisten:

- Langfristige Finanzierbarkeit der Systeme

- Zugang der Patienten zu den notwendigen – auch innovativen – Therapien und Diagnoseverfahren

- Spielräume für Unternehmen für Investitionen in neue und verbesserte Therapie und Diagnostik

Es ist unbedingt zu vermeiden, dass die Komplexität des Systems noch weiter erhöht wird. Bei jedem weiteren Eingriff muss geprüft werden, ob damit zugleich eine Vereinfachung und idealerweise eine Reduzierung von Bürokratie verbunden werden kann.

Transparenz erhöhen

Um den Wettbewerb im Gesundheitswesen zu stärken, müssen die Leistungen besser miteinander vergleichbar und die Kosten nachvollziehbar sein.

Im gesamten Gesundheitssystem, insbesondere in der GKV, fehlt es an Transparenz: bei Kosten und Nutzen einzelner Therapien, über die Effizienz und Qualität der Leistungserbringung (z.B. durch die Krankenkassen), über die Versorgungsqualität, über die Abrechnungsvoraussetzungen und Erstattungsmethoden und vieles mehr. Dazu tragen die komplexen Organisationsstrukturen ebenso bei wie eine überbordende Regulierung. Auch die Reformmaßnahmen der letzten Jahre haben teilweise zu mehr Intransparenz geführt. So wurde beispielsweise durch die Umstellung des Zusatzbeitrags von einem fixen Eurobetrag auf einen Prozentsatz die Vergleichbarkeit zwischen den Kassen erschwert.

In allen genannten Bereichen muss mehr Transparenz eingeführt werden. Das gilt für alle Akteure der Gesundheitswirtschaft ebenso wie für den Einzelnen. Ein erster Schritt auf diesem Weg kann beispielsweise eine bundesweite Übersicht über alle abgeschlossenen (Erstattungs-)Verträge (z.B. im Heilmittelbereich) durch die Zusammenführung aller veröffentlichten Daten sein, z. B. als Ergänzung der Datenbanken des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information.

Versorgung flächendeckend sicherstellen

Ziel muss es sein, allen bei uns lebenden Menschen, unabhängig von Region und Wohnort, eine angemessene Versorgung mit Gesundheits- und Pflegeleistungen zu bieten, einschließlich des Zugangs zu einer schnellen Notfallversorgung (etwa bei einem Schlaganfall). Die Regionen entwickeln sich allerdings nicht gleichmäßig, weder im Hinblick auf die Demografie noch auf andere Faktoren wie Wirtschaftskraft und Infrastruktur. In einigen Räumen zeichnen sich daher heute Versorgungslücken ab.

Einen Teil des Bedarfs wird man über den Einsatz neuer Technologien decken können (z. B. Telemedizin, Assistenzsysteme für den Einsatz im eigenen Heim etc.), aber es wird auch langfristig den persönlichen Ansprechpartner vor Ort bzw. in gut erreichbarer Entfernung geben müssen.

Ärzte

Die technologische Entwicklung wird einen wichtigen Beitrag leisten, um den Fachkräftemangel abzumildern. Zusätzlich muss aber für eine langfristig bedarfsgerechte Versorgung mit ärztlichen Leistungen sowohl bei einer besseren Allokation der vorhandenen Ärzte als auch bei der Ausbildung, die mehr geeigneten Kandidaten den Weg in den Arztberuf ermöglichen sollte, angesetzt werden.

Wir brauchen für ausgebildete Ärzte Anreizsysteme zur Übernahme von Landarztpraxen in jenen Räumen, die vom demografischen Wandel besonders betroffen sind und gleichzeitig über eine geringe Versorgungsquote verfügen.

Erforderlich ist außerdem eine Erhöhung der Anzahl der Studienplätze in Deutschland. Im Jahr 2000 gab es bundesweit zum Wintersemester ungefähr 7.800 Plätze für den Studiengang Medizin, zum Wintersemester 2017/18 waren es knapp 9.200 Studienplätze. Das entspricht zwar einem Anstieg von 20 Prozent, allerdings hat sich die Nachfrage von 20.000 auf über 43.000 im selben Zeitraum mehr als verdoppelt. Ein erster Schritt in diese Richtung ist die Umwandlung des ehemaligen Klinikums in Augsburg zu einem Universitätsklinikum. Dadurch kann ab Oktober 2019 die Universität Augsburg erstmals ein Medizinstudium anbieten. Den Studiengang Humanmedizin werden zunächst ca. 80 und in den folgenden Jahren über 200 Studienanfänger pro Jahrgang beginnen.

Es ist auch eine Anpassung der Zulassungsvoraussetzungen für das Studium erforderlich, um zum Beispiel regionale Aspekte bei der Vergabe der Studienplätze stärker zu berücksichtigen. Bisher schon können 60 Prozent der Studienplätze über von den Universitäten festgelegte Aufnahmekriterien vergeben werden, was unterschiedlich gehandhabt wird. Nach der aktuellen Entscheidung der Kultusministerkonferenz soll künftig die Wartezeitquote wegfallen, es sollen aber auch künftig 20 Prozent der Plätze alleine über die Abiturnote vergeben werden. Entscheidend ist bei der weiteren Ausarbeitung, den Rahmen für transparente und auf Eignung ebenso wie auf den bestehenden Bedarf ausgerichtete Verfahren an den Hochschulen zu setzen. Dabei müssen die Zulassungsvoraussetzungen und die anschließende Ausbildung sicherstellen, dass die Bewerber tatsächlich die erforderlichen Kompetenzen auch für den Einsatz in unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Regionen mitbringen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Universität den (prognostizierten) regionalen Bedarf tatsächlich kennt, um ihn bei der Auswahl berücksichtigen zu können.

Pflegeleistungen und Pflegepersonal

Um eine bedarfsgerechte Versorgung mit Pflegeleistungen zu gewährleisten, bedarf es eines ganzen Bündels an Maßnahmen, wobei die Anforderungen regional unterschiedlich sind. Ein wichtiges Ziel ist, dass Menschen so lange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können, wobei technische Assistenzsysteme eine wichtige Unterstützung sind. Daneben muss aber auch eine bayernweite Verfügbarkeit an Pflegekräften gewährleistet sein. Ein wichtiger Aspekt ist hier beispielsweise bezahlbarer Wohnraum, aber auch eine gesteuerte Zuwanderung gewinnt an Bedeutung.

Auch die Frage, wie der Pflegeberuf selbst attraktiver gemacht werden kann, darf dabei nicht ausgeklammert werden. Dazu müssen neben einem verstärkten Einsatz von Assistenzsystemen z.B. auch Personalentwicklungsmaßnahmen mit in den Blick genommen werden, um realistische Aufstiegsmöglichkeiten für das Pflegepersonal anbieten zu können und die Verweildauer im Beruf zu erhöhen.

Krankenhäuser

Mehr als 400 Krankenhäuser – davon fünf Universitätskliniken – gewährleisten derzeit in Bayern die akutstationäre Versorgung von gesetzlich Versicherten. Diese Krankenhäuser verfügen über mehr als 73.000 Betten sowie rund 4.000 teilstationäre, d. h. tagesklinische Plätze. Der Anteil der Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft (z. B. Kommunen, Landkreise oder Bezirke) ist in Bayern überdurchschnittlich hoch. Auch im Freistaat ist eine Tendenz zu mehr Konsolidierung bzw. Zentralisierung zu beobachten.

Der Krankenhausplan des Freistaats benennt als Aufgabe der staatlichen Krankenhausplanung die Gewährleistung eines bedarfsgerechten, funktional abgestuften und effizient strukturierten Netzes möglichst gleichmäßig über das Staatsgebiet verteilter, einander ergänzender Krankenhäuser. Krankenhäuser der ersten Versorgungsstufe (Grundversorgung) sollen – in Abhängigkeit vom bestehenden Bedarf – in Oberzentren und Mittelzentren zur Verfügung gestellt werden. Bei der Bedarfsermittlung wird als einer der Faktoren (neben Krankenhaushäufigkeit, Verweildauer und Bettennutzung in Bayern) die Einwohnerzahl im jeweiligen Regierungsbezirk berücksichtigt. Die Planung wird regelmäßig fortgeschrieben. Mit dem demografischen Wandel, von dem die bayerischen Regionen unterschiedlich stark betroffen sind, kann sich danach also die Bedarfsbeurteilung und in der Folge die Förderfähigkeit ändern. Das darf nicht dazu führen, dass die zurückzulegenden Wege gerade im ländlichen Raum unangemessen lang werden. Die Gleichmäßigkeit der Verteilung muss auch angesichts des Gebots einer Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse so ausgelegt werden, dass – noch zu definierende – Wegzeiten zwischen Wohnort und nächstgelegenem Krankenhaus nicht überschritten werden.

Apotheken

Der Zugang zu Medikamenten muss ebenfalls flächendeckend sichergestellt sein. Bayern liegt mit 25 Apotheken je 100.000 Einwohner leicht über dem Bundesdurchschnitt von 24. Auch hier kann sich mit dem demografischen Wandel und aufgrund anderer Faktoren (bspw. Kaufkraft, Konkurrenz durch Versandapotheken) insbesondere in ländlichen Räumen eine Schieflage ergeben. Wenn regional oder lokal mit Blick auf die Versorgung in der Fläche eine Handlungsnotwendigkeit entstehen sollte, wäre ein Verbot von Versandapotheken der falsche Weg. Ein solches Verbot ist europarechtlich im Hinblick auf den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr nicht haltbar und zudem überflüssig: Aktuell macht der Versandhandel nur etwas mehr als ein Prozent aus.

Denkbar sind Anreizmodelle wie ein regional gestaffelter Beratungszuschlag, mit dem der Bedeutung als unmittelbare Anlaufstelle für Gesundheitsfragen in ohnehin schwächer mit medizinischem Personal versorgten Gebieten Rechnung getragen wird.

Eigenverantwortung stärken

Eigenverantwortung hat zwei Seiten: Der Gesetzgeber muss sie zulassen und die vielen Akteure des Gesundheitswesens müssen sie – auch über die nachstehend genannten Bereiche hinaus – wahrnehmen. Viele Regelungen im Gesundheitsbereich dienen letztlich nur dazu, erkannte Fehlentwicklungen zu korrigieren und Fehlanreize für die Zukunft zu reduzieren. Ein guter Schutz gegen übermäßige Regulierung, die letztlich jeden mindestens im Sinne von bürokratischen Anforderungen trifft, ist eigenes verantwortliches Verhalten aller Akteure im Gesundheitsbereich. Anderenfalls kommt es ständig zu neuen Rufen nach Regulierung.

Eigenverantwortung der Patienten stärken

Die Eigenverantwortung der Beteiligten muss gestärkt werden. Dazu gehören sozial abgefederte prozentuale Eigenbeteiligungen bei der Inanspruchnahme von Leistungen, um ein Kosten-Leistungs-Denken zu etablieren. Insbesondere im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung werden Mitnahmeeffekte gefördert. Für jeden Versicherten bestehen Anreize, für den entrichteten Versicherungsbetrag ein Maximum an Leistungen zu erhalten.

Wirksame Mechanismen, die ein kostenbewusstes Verhalten belohnen, existieren nicht. Zuletzt wurde mit der Praxisgebühr versucht, entsprechende Steuerungsmechanismen einzubauen. Auch wenn die Praxisgebühr durch eine falsche Konstruktion nicht die gewünschten Effekte erzielen konnte, sollte in diese Richtung weitergedacht werden. Denkbar wären z. B. eine jährliche Eigenbeteiligung, die sich an der Einkommens- und Vermögenslage des Versicherten orientiert, oder Bonussysteme.

Bislang ist es gesetzlich Krankenversicherten nicht möglich, nachzuverfolgen, welche Kosten für die Leistungserbringung anfallen. Eine entsprechende Kostentransparenz, z. B. über die Rechnungsstellung des behandelnden Arztes an den Patienten oder zumindest eine entsprechende Information über die abgerechneten Leistungen, kann dazu beitragen, das Kostenbewusstsein der Versicherten zu steigern und Missbrauch vorzubeugen. Eine bessere Information über Preise und erbrachte Qualität sollte den Versicherten den Zusammenhang zwischen ihren Beiträgen und den beanspruchten Leistungen verdeutlichen.

Gleichzeitig kann man dem Patienten in bestimmten Bereichen mehr Eigenständigkeit ermöglichen, beispielsweise über Gesamtbudgets für medizinische Bedarfsartikel bei Pflegebedürftigen anstelle der heute im Rahmen des Sachleistungsprinzips notwendigen Einzelantragsstellung, die bei Patienten und Leistungserbringern zu hohem Aufwand führt.

Patienten wollen heute stärker in ihre Behandlung einbezogen werden und sich zumindest über häufig auftretende Krankheitsbilder in einer für Laien verständlichen Form informieren oder Termine online buchen und dabei ggf. Teile der Anamnese vorab erledigen. Das muss – auch im Sinne des Gesamtsystems – berücksichtigt werden.

Eigenverantwortung der Krankenhäuser stärken

Krankenhäuser und Kliniken müssen bei der Gestaltung ihrer Häuser (z. B. angebotenes Leistungsspektrum, Spezialisierung) eigenverantwortlicher planen können. Die wirtschaftliche Situation öffentlicher Krankenhäuser – von denen rund 18 Prozent laut einer Umfrage aktuell nicht mehr kreditwürdig wären, in Bayern sogar ca. 21 Prozent – ist ein Indiz dafür, dass ein starker staatlicher Einfluss auf die Planung zwar vermutlich dafür geeignet ist, eine regionale Ausgewogenheit der Versorgung zu gewährleisten, möglicherweise aber weniger für die Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit.

Der bestimmende Einfluss der Politik auf staatliche Häuser, in denen Mandatsträger eine Mehrheit im Aufsichtsrat stellen, muss reduziert werden, etwa durch die Aufnahme von Experten in die Aufsichtsgremien.

Gesundheit als Teil von Nachhaltigkeit betrachten

Zwischen Nachhaltigkeit und Gesundheit gibt es eine Vielzahl von Überschneidungen und Wechselwirkungen, die es erforderlich machen, die Themen stärker gemeinsam zu betrachten.

So kann der Trend zu einem höheren Gesundheitsbewusstsein zu einem Verhalten führen, das zugleich ressourcenschonend wirkt, z. B. die vermehrte Nutzung des Fahrrads. Wenn es um Appelle im Sinne eines eigenverantwortlichen Handelns geht, sollte auch dieser größere Kontext bedacht werden. Weitere Beispiele sind vor allem in einer globalen Betrachtung die Auswirkungen des Ernährungsstils und damit Auswahl und Produktion von Lebensmitteln auf Klimawandel und Umwelt einerseits sowie umgekehrt deren Rückwirkung auf die Verfügbarkeit und Qualität von Nahrungsmitteln. Gesundheit ist hier auf allen Ebenen betroffen. Ähnliches gilt auch für die Beziehung zwischen Tourismus, Gesundheit und Nachhaltigkeit.

Wichtig ist dabei, nachhaltiges Handeln (auch im Sinne der Gesundheit) immer als Schnittmenge der drei gleichberechtigten Ziele Ökonomie, Soziales und Ökologie zu verstehen. Viele Anstrengungen im Bereich der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit sind nur möglich, weil Unternehmen wirtschaftlich erfolgreich sind. Nur durch erfolgreich wirtschaftende Unternehmen, die viele Arbeitsplätze am Standort schaffen und sichern, stehen dem Staat ausreichende Mittel für soziale und ökologische Aufgaben zur Verfügung. Gleichzeitig ist Nachhaltigkeit als solche – einschließlich des Gesundheitsaspekts – auch ein Wirtschaftsfaktor: nicht nur als Verkaufsargument (z. B. in den oben genannten Bereichen: umweltschonende Mobilität/gesundheitsfördernde Lebensmittel), sondern als Produkt (z. B. Umwelttechnologien/Gesundheitstourismus) oder für die Produktion (z. B. langfristige Rohstoffverfügbarkeit/ergonomische Arbeitsplatzgestaltung), als Standortfaktor und schließlich als Teil der Grundausrichtung („DNA“) vieler Firmen.

Prävention stärken

Prävention bezeichnet Maßnahmen, mit denen

- Risiken für Krankheiten beseitigt und vermindert,

- Krankheiten frühzeitig (z. B. durch Screenings) erkannt und

- Krankheitsfolgen gemildert und die Verschlimmerung von Krankheiten verhindert werden sollen.

Der Präventionsgedanke ist von allen Beteiligten weiterzuentwickeln.

Prävention größeren Stellenwert einräumen

Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels gewinnt die Prävention an Bedeutung. Es gilt, die Medikalisierungsthese zu widerlegen, wonach die Zunahme von Menschen in der oberen Altersgruppe auch zu einer Zunahme der Leistungsausgaben führt. Wenn ältere Menschen die zusätzlichen Jahre in Gesundheit verbringen, nützt das nicht nur dem Einzelnen, sondern auch dem Gesundheitssystem insgesamt. Die Datengrundlage – d. h. der Einfluss präventiver Maßnahmen – ist heute schon gut, die Erkenntnisse werden jedoch zu wenig genutzt.

Die Gesundheit wird zu 30 bis 50 Prozent vom eigenen Verhalten – zum Beispiel Therapietreue, Bewegung, Ernährung etc. – bestimmt, das damit noch vor der genetischen Veranlagung oder dem Lebensumfeld der wichtigste Faktor ist.

Tatsächlich sind immer mehr Menschen dazu bereit, in ihre eigene Gesundheit zu investieren, was den Effekt der staatlich oder von den Trägern der Gesundheitswirtschaft betriebenen Prävention zusätzlich verstärkt. Das gilt allerdings nicht zwangsläufig für besondere Risikogruppen, die durch Prävention aber ebenfalls erreicht werden müssen.

Der Einzelne muss bei einem möglichst gesundheitsfördernden Verhalten unterstützt werden, ohne ihn zu bevormunden.

Eine stärkere Sensibilisierung für die Einflussmöglichkeiten auf die eigene Gesundheit – etwa durch zielgerichtete Informationen über bestehende Präventionsangebote – ist ein wichtiger erster Schritt, um die Eigenverantwortung zu stärken. Die aktuellen Angebote beispielsweise des Bayerischen Gesundheitsministeriums (StMGP) oder des beim Landwirtschaftsministerium angesiedelten Kompetenzzentrums für Ernährung (KErn) gehen in die richtige Richtung. Ein weiteres Beispiel aus dem unternehmerischen Bereich sind Versicherungstarife oder Bonusprogramme, die gesundheitsförderndes Verhalten belohnen, wie sie viele Krankenkassen bereits im Angebot haben.

Debatte über Umgang mit Risikofaktoren führen

Prävention kann nicht losgelöst von der Frage, wie das Gesundheitssystem mit verschiedenen Risikofaktoren umgeht, betrachtet werden. Das betrifft potenziell gesundheitsschädliche Verhaltensweisen des Einzelnen, also den Umgang mit bekannten allgemeinen Risikofaktoren, genauso wie die immer genaueren Verfahren zur Bestimmung des individuellen Risikos hinsichtlich bestimmter Erkrankungen (Screening). Die Auswertung großer Datenmengen über längere Zeiträume hinweg wird ebenfalls zusätzliche und belastbarere Erkenntnisse über entsprechende Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge mit sich bringen.

Finanzierbarkeit der Leistungen

Es stellt sich zum einen die Frage, ob und in welchem Umfang Ausgaben für Prävention über das Gesundheitssystem finanziert werden können und sollen. Das reicht von Physiotherapie zur Vorbeuge von Muskel-Skelett-Erkrankungen bis hin zu präventiven chirurgischen Eingriffen an noch nicht befallenen Organen. Letztlich wird diese Frage nur in jedem Einzelfall gesondert und unter Berücksichtigung des spezifischen Verhältnisses von erwarteten Vorteilen (Wahrscheinlichkeit des Eintritts, Ausmaß der (erwarteten) Verbesserung, ersparte Aufwendungen etc.) einerseits und mit der Maßnahme verbundenen Nachteilen (z. B. Risiken oder Nebenwirkungen für den Einzelnen, Kosten) andererseits beantwortet werden können, wobei eine ganzheitliche und möglichst langfristige Sicht anzuwenden ist. Hierfür muss ein transparenter Entscheidungsmechanismus entwickelt werden, da im Ergebnis für bestimmte entdeckte Risikofaktoren keine Leistungsübernahme möglich sein wird: sei es wegen des vergleichsweise geringen Risikos, ggf. bei gleichzeitig hohen Kosten, fehlenden Handlungsoptionen (z. B. einer anerkannten Therapie für eine bestimmte Krankheit) oder des Bestehens alternativer verhaltensgetragener Ansätze. Bei nachgewiesenen positiven Wirkzusammenhängen müssen Präventionsmaßnahmen schon allein deshalb über das Gesundheitssystem finanziert werden, weil dieses letztlich von ihnen profitiert.

Gesundheitsförderndes Verhalten

Zum anderen wird zunehmend die Frage aufkommen, inwieweit gesundheitsförderndes Verhalten des Einzelnen vorausgesetzt und berücksichtigt werden kann. Spätestens dann, wenn die Kosten eines Screenings von einer Krankenkasse übernommen werden, wird diese im Hinblick auf entdeckte Risikofaktoren Erwartungen an das Verhalten des Patienten knüpfen und ggf. die Erstattungsfähigkeit bestimmter Leistungen davon abhängig machen. Im zahnmedizinischen Bereich gibt es bereits erste Ansätze in diese Richtung. Grundsätzlich sind freiwillige Zusatzversicherungen für bestimmte Risiken ein sinnvoller Weg. Diese stehen aber nicht allen Bevölkerungsschichten gleichermaßen offen. Es muss entschieden werden, wie viel „Basisversorgung“ auch bei unvernünftigstem Verhalten (zulasten der Solidargemeinschaft) gewährleistet werden muss und welcher Grad an Gewissheit über den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang erforderlich ist.

Risikokompetenz

Schließlich ist auch eine bessere Wissensvermittlung zur Einschätzung von Risikofaktoren („Risikokompetenz“) notwendig. Das betrifft den medizinischen Bereich, wo oftmals Gesundheitsstatistiken bereits falsch interpretiert werden, ebenso wie die Entscheidungen über die o. g. Fragen und vor allem auch die Information der Gesellschaft. Ein wichtiges Beispiel hierfür ist der Unterschied zwischen relativen und absoluten Risiken: so wird ein Anstieg des Risikos für eine Thrombose bei einer bestimmten Generation von Kontrazeptiva von 1:7.000 auf 2:7.000 in der Regel noch keinen Aktionismus hervorrufen. In relativen Zahlen handelt es sich allerdings um einen Risikoanstieg um alarmierende 100 Prozent. Die Gesundheitsbehörde muss sehr sorgfältig abwägen, ob Letzteres hier wirklich die geeignete Information sein kann. Konkret hat dies in Großbritannien zu einer Vielzahl unerwünschter Schwangerschaften und Abbrüche geführt. Solange Wissen über Statistik nicht breiter vorhanden ist, muss jedenfalls bei gesundheitsrelevanten Fragen wie diesen wesentlich stärker auf den Empfängerhorizont abgestellt werden.

Finanzierung zukunftsfest ausgestalten

Vor dem Hintergrund der tiefgreifenden technologischen Veränderungen in allen Bereichen des Gesundheitswesens und der Gesellschaft sowie der zunehmenden kostentreibenden Faktoren sind Anpassungen im System bis hin zu einer möglichen grundsätzlichen Neuausrichtung unumgänglich, um eine dauerhaft leistungsfähige Gesundheitsversorgung zu gerechten und wirtschaftlich tragbaren Bedingungen sicherzustellen. Die Grundlagen der Finanzierung sind insgesamt auf den Prüfstand zu stellen.

Ziele sollten sein:

- Mehr Wettbewerb zwischen den Krankenkassen (größere Handlungsspielräume sowie eine höhere Transparenz im Hinblick auf das Verhältnis von Preis, Leistung und Qualität) und erweiterte Wahlmöglichkeiten bei den Versicherungstarifen

- Beseitigung von Ineffizienzen, u. a. auch bei der Beitragserhebung

- Verhinderung eines weiteren Kostenanstiegs

- Entkoppelung der GKV-Finanzierung von demografischen und konjunkturellen Entwicklungen

- Vermeidung von weiteren Kostenbelastungen des Faktors Arbeit

Dazu gehört auch, Nebeneffekte des heutigen Systems zu beseitigen, die zu einer ungerechten Verteilung der Mittel führen, wie die heutige Ausgestaltung des morbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs („Morbi-RSA“). Er soll durch Zu- und Abschläge für die Krankenkassen je nach Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand der Versicherten Unterschiede ausgleichen. Faktisch führt dies allerdings zu einer Benachteiligung bayerischer Kassen, weil regional unterschiedliche Kostenstrukturen (z. B. Mieten und Personalkosten) nicht berücksichtigt werden. Weitere Aspekte, die einer näheren Prüfung bedürfen, sind die kostenlose Mitversicherung in der GKV und die Ausgestaltung der Wahlfreiheit zwischen den Systemen.

Mehr Wettbewerb wagen

Um unser Gesundheitswesen zukunftsfähig zu machen, brauchen wir mehr Wettbewerbselemente im System, sowohl im Hinblick auf die Finanzierung als auch hinsichtlich der Qualität der Versorgung. Wettbewerb ist dabei kein Selbstzweck, sondern dient dem Ziel, eine bessere medizinische Qualität, mehr Effizienz und weniger Bürokratie sicherzustellen.

Ohne Marktmechanismen gibt es kein Ringen um das beste medizinische Angebot, keine innovationssteigernden Investitionen und keine Anreize für Krankenhäuser und Kliniken, durch eine moderne Ausstattung für Patienten besonders attraktiv zu werden. Anstelle eines echten Marktgeschehens findet sich in zu vielen Bereichen des Gesundheitssystems nur ein dichtes Regulierungsgeflecht.

Das gilt insbesondere auf der Ebene der Arzneimittelhersteller und des Arzneimittelhandels. Staatliche Preisregulierungen müssen abgebaut und die Versicherten in den Preis-Leistungs-Mechanismus besser eingebunden werden.

Auch die Angebote der Krankenhäuser, die (gesetzlichen) Krankenkassen und die Pflege müssen an verschiedenen Stellschrauben wettbewerblich weiterentwickelt werden. Staatliche Planung alleine wird den großen Herausforderungen auf diesem Gebiet nicht gerecht. Mehr Wettbewerb meint dabei sowohl zwischen privaten und öffentlichen Anbietern wie der öffentlichen untereinander. Erste Voraussetzung dafür ist wiederum mehr Transparenz (vgl. Kachel 01.1.2 Transparenz erhöhen) .

Privaten Anbietern kommt bei der Versorgung Pflegebedürftiger schon jetzt eine bedeutende Rolle zu. Sie decken bereits 40 bis 50 Prozent des Pflegebedarfs in Bayern. Unnötige Regulierungen sowie Preisfestsetzungen von außen behindern diese wichtige Funktion der privaten Anbieter und schaden auch den zu Pflegenden. Gleiches gilt für eine neue Pflegekammer mit Zwangsmitgliedschaft und Zwangsbeiträgen. Eine Pflegekammer schafft mehr Bürokratie und verhindert marktfähige Strukturen in der Pflege, sodass der Pflegeberuf insgesamt unattraktiver würde.