Zentrale Trends im Gesundheitswesen

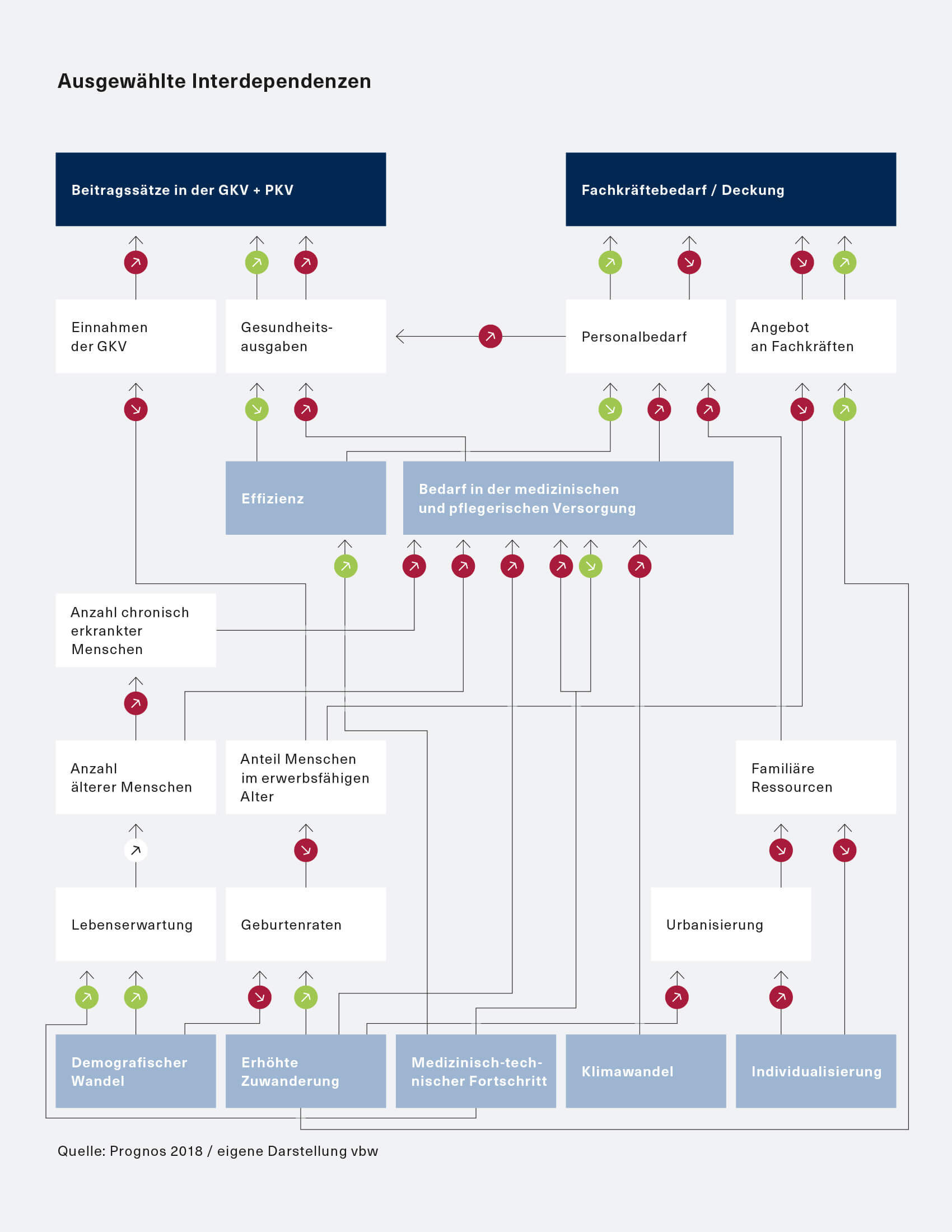

Das deutsche Gesundheitssystem steht vor enormen Herausforderungen. Neben demografischen und gesellschaftlichen Trends sowie Veränderungen des Krankheitsspektrums, die die Sicherstellung der Finanzierung des Gesundheitswesens stark gefährden, sind vor allem auch der medizinisch technische Fortschritt und strukturelle Fragestellungen von Relevanz. Hier geht es um den Erhalt des Zugangs zur gesundheitlichen Versorgung, insbesondere in den peripheren Räumen, aber auch darum, die Effizienz im Gesundheitswesen zu erhöhen. Eine besondere Schwierigkeit liegt dabei in der Parallelität dieser Entwicklungen, die das Gesundheitswesen von verschiedenen Seiten aus in seinen bestehenden Strukturen und Abläufen infrage stellen.

Demografische Entwicklung

Verbesserte Lebensbedingungen und der medizinische Fortschritt führen dazu, dass die Menschen in Deutschland immer länger leben. Heute geborene Mädchen haben eine Lebenserwartung von über 83 Jahren, bei den Jungen sind es über 78 Jahre. Allerdings ist die Zahl der Geburten niedrig. Durchschnittlich sterben pro Jahr rund 190.000 Menschen mehr, als geboren werden. Nur die hohe Zuwanderung verhindert bisher, dass die Bevölkerung in Deutschland schrumpft.

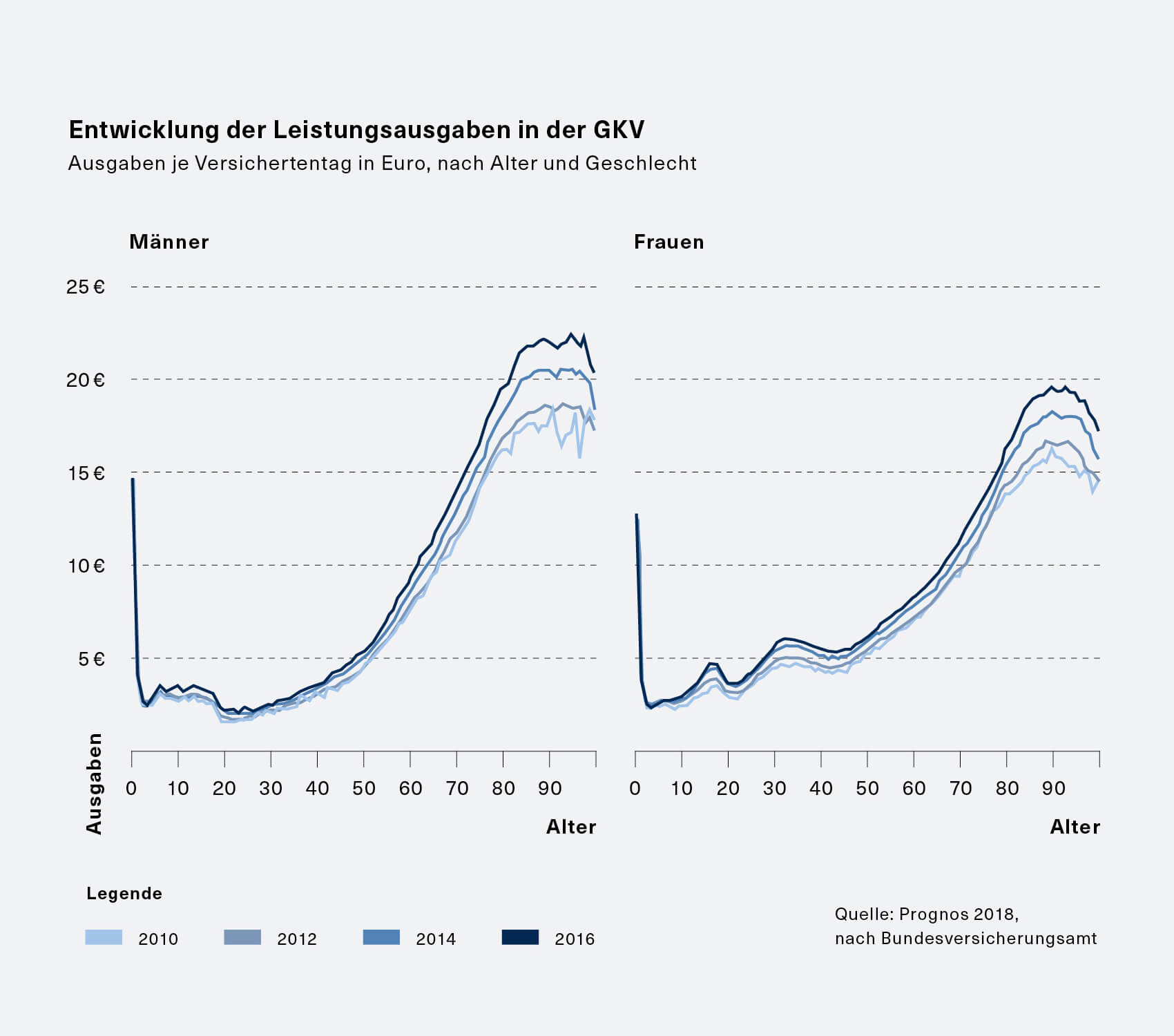

Bis zum Jahr 2035 wird das Durchschnittsalter in Deutschland und in Bayern steigen und die Altersstruktur sich massiv „nach oben“ verschieben. In absoluten Zahlen bedeutet dies für Deutschland eine Zunahme der älteren Bevölkerung (65 Jahre und älter) um 5,9 Millionen Menschen, in Bayern nimmt die Zahl der Älteren um rund eine Millionen Menschen zu. In weniger als zwei Jahrzehnten befindet sich dann in Deutschland fast jeder Dritte in einem Alter, in dem die Gesundheitsausgaben in der Regel erheblich ansteigen. Nach der Medikalisierungsthese steigen somit der Bedarf an medizinischen und pflegerischen Leistungen und damit auch die Behandlungskosten. Im Gegensatz dazu geht die Kompressionstheorie davon aus, dass die hinzugewonnenen Lebensjahre in Gesundheit verbracht werden und sich zusätzliche Ausgaben hauptsächlich auf die Jahre vor dem Tod komprimieren. Da die Leistungsausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in den hohen Altersgruppen in den letzten Jahren jedoch überproportional angestiegen sind, spricht dies eher für die Medikalisierungsthese.

Wandel des Krankheitsspektrums

Die Deutschen werden nicht nur immer älter, auch das Krankheitsspektrum verändert sich. Infektionskrankheiten und Kindersterblichkeit wurden erfolgreich bekämpft, aber auch ein sichererer Straßenverkehr und geringere Umweltbelastungen tragen zu einer höheren Lebenserwartung bei. Dafür werden sogenannte nicht übertragbare Krankheiten, die meist chronisch verlaufen, immer häufiger. Hier sind Bluthochdruck und Muskel-Skelett-Erkrankungen, aber auch psychische Erkrankungen zu nennen. Letztere werden zu einem immer größeren Problem: Sie verursachten schon 2016 rund 18 Prozent aller Krankheitstage und stehen somit nach den Muskel-Skelett-Krankheiten an zweiter Stelle.

Chronische und psychische Erkrankungen stellen das Gesundheitssystem vor enorme finanzielle und organisatorische Herausforderungen. Meist wird eine langfristige Therapie benötigt, die höhere Ansprüche an die Zusammenarbeit aller Akteure im Gesundheits- und Pflegebereich stellt.

Zusammen mit einer steigenden Anzahl Hochbetagter gehen Prognosen davon aus, dass in Bayern bis 2030 rund 50 Prozent mehr Pflegebedürftige als im Jahr 2009 versorgt werden müssen.

Fachkräftemangel

Vor diesem Hintergrund wird sich der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen weiter verschärfen. Der Personaleinsatz entwickelt sich dynamisch und ist als Ausdruck der gestiegenen Versorgungsbedarfe der Bevölkerung zu sehen. So ist die Zahl der Beschäftigten in bayerischen Krankenhäusern seit 2012 von 171.000 auf 186.000 gestiegen, in bayerischen Pflegeeinrichtungen seit 2011 von 133.000 auf fast 150.000.

Berechnungen für die nächsten Jahrzehnte zeigen, dass sich bei zunehmender Dynamik des demografischen Wandels allein in der Altenpflege die Lücke zwischen dem bundesweiten Angebot und Bedarf auf über 730.000 zusätzlich benötigte Pflegekräfte in Pflegeheimen erhöhen wird. Für das Jahr 2030 wird für Deutschland eine Personallücke von rund 165.000 Ärzten und fast 800.000 nicht ärztlichen Fachkräften errechnet.

Medizinisch-technischer Fortschritt

Der medizinisch-technische Fortschritt verspricht neue Behandlungsmethoden und Therapien, die eine Verbesserung der Gesundheit und der Lebensqualität von Patienten ermöglichen. Gleichzeitig ist er allerdings mit erheblichen Kostensteigerungen verbunden. Neue Medikamente und individualisierte Therapien (Stichwort personalisierte Medizin) können zwar viel präziser auf den einzelnen Patienten abgestimmt werden, sind jedoch deutlich teurer. Um das Gesundheitssystem weiterhin bezahlbar zu halten, müssen Kosten und Nutzen innovativer Wirkstoffe und Verfahren immer wieder aufs Neue gegeneinander abgewogen werden.

Heute werden neue Arzneimittel und Medizintechnik einer aufwendigen Prüfung inklusive einer Nutzenbewertung unterzogen, bevor sie in der Gesundheitsversorgung von Millionen Menschen auf Kosten der GKV eingesetzt werden dürfen. Mit dem Inkrafttreten des Arzneimittelmarktneuordnungsgesetzes (AMNOG) im Jahr 2011 muss für neue Medikamente oder Therapien der medizinische Zusatznutzen gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie nachgewiesen werden. Besteht ein solcher Zusatznutzen, wird mit dem GKV-Spitzenverband ein Preis ausgehandelt. Kann kein Zusatznutzen nachgewiesen werden, erfolgt die Zuordnung zu einer Festbetragsgruppe. Allerdings werden als kostenrelevante Vergleichsparameter im Allgemeinen nur die Jahrestherapiekosten für Arzneimittelkosten und Applikationen berücksichtigt, eine Bewertung hinsichtlich des gesellschaftlichen Nutzens fehlt hingegen. Im Vergleich zu anderen Ländern berücksichtigt das deutsche Verfahren gesamtsystemrelevante Kostenveränderungen (z. B. Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit, Pflegekosten usw.) nicht und auch die Beschränkung auf Jahrestherapiekosten greift beispielsweise bei Arzneimitteln, deren Nutzen sich erst einige Jahre nach Beginn der Therapie etabliert, zu kurz, was unter anderem für eine adäquate Kosten-Nutzen-Bewertung von potenziell pflegeverhindernden bzw. -verzögernden Arzneimitteln ein Problem darstellt.

Darüber hinaus dauert der Weg bis zur Beantragung eines Zulassungsverfahrens in Deutschland sehr lange, denn die im Vorfeld zu erbringende klinische Prüfung ist komplex und erfolgt in mehreren Phasen. Zwar sorgt dieses Verfahren für eine größtmögliche Sicherheit, gleichzeitig ist es jedoch sehr zeitintensiv und stellt daher einen Wettbewerbsnachteil für in Deutschland forschende Unternehmen dar. In den USA können Zulassungsverfahren aufgrund der praktizierten sogenannten „real world evidence“ (RWE) deutlich schneller beantragt werden. RWE umfasst dabei Analysen auf Basis von Gesundheitsdaten, die unter realen Alltagsbedingungen erhoben wurden („real world data“).

Mit komplexen regulatorischen Vorschriften ist jedoch nicht nur der Bereich der Medikamentenentwicklung konfrontiert. Im April 2017 wurde eine neue EU-Verordnung über Medizinprodukte mit dem Ziel eingeführt, den Patientenschutz zu verbessern. Diese Medical Device Regulation (MDR) tritt ab 2020 nach einer Übergangszeit von drei Jahren EU-weit in Kraft und betrifft nahezu alle Medizinprodukte. Reguliert werden u. a. die Klassifizierung von Produkten, die technische Dokumentation, Etikettierungen, klinische Bewertungen, die Marktüberwachung sowie das Qualitätsmanagementsystem. Diese Maßnahmen sind mit einem erheblichen Mehraufwand bei den Medizintechnik-Firmen verbunden, der sich voraussichtlich sowohl auf Kostenseite der Unternehmen als auch aufseiten der Zulassungsdauer der Produkte deutlich negativ auswirken wird.

Aufgrund der hohen Komplexität des Systems und der starken Regulierung sind Verfahren gefragt, die helfen, den Nutzen der Innovationen schneller und sicherer nachzuweisen, um deren Kosten rechtfertigen zu können, oder Wege, die es ermöglichen, den Fortschritt zu finanzieren.

Privatisierung und Konsolidierung

Auch der Krankenhausmarkt ist erheblich in Bewegung geraten. Die Zahl der Krankenhäuser in Deutschland ist von 2.220 im Jahr 2002 auf 1.950 im Jahr 2016 zurückgegangen. Gleichzeitig hat sich die Anzahl der Betten in privaten Kliniken im gleichen Zeitraum von neun Prozent auf fast 20 Prozent verdoppelt. Besonders öffentliche Krankenhausträger haben in den letzten Jahren ihre Bettenanzahl verkleinert, Kliniken an private Träger verkauft oder ganze Standorte geschlossen. Die Ursachen liegen zum einem im medizinisch-technischen Fortschritt, der dafür sorgt, dass Patienten nach einem Eingriff schneller entlassen werden können oder gleich ambulant behandelt werden, zum anderen an ökonomischen Gründen. So sind die Krankenhäuser durch die Einführung der pauschalierten Vergütung im Jahr 2003 gezwungen, ihre Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.

Mit der Konsolidierung zu größeren Unternehmen sind für Gesundheitsanbieter zahlreiche Vorteile verbunden. Sie können Skalenvorteile erwirtschaften, indem sie Verwaltung und Administration zentralisieren, und erlangen eine stärkere Verhandlungsmacht. Zudem erlauben größere Einheiten eine Spezialisierung einzelner Standorte und die erzielten Skalenerträge setzen Kapital für gezielte Investitionen frei. Für Patienten bedeutet diese Entwicklung jedoch weniger Auswahl und längere Wege. Bei einer zu hohen Konzentration der Krankenhausträger sinken die Anreize für die Häuser, eine hohe Qualität aufrechtzuerhalten, da den Patienten die Wahlmöglichkeit fehlt.

Weitere Entwicklungen

Darüber hinaus gibt es noch weitere Entwicklungen, die auf das Gesundheitssystem Einfluss nehmen. So nimmt die Nachfrage nach „Gesundheit“ mit steigendem Einkommen, vor allem auch auf dem Markt jenseits der Gesundheitsversorgung, zu. Sport und gesunde Ernährung, Freizeit und Wellness nehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Auch die Rolle des Patienten verändert sich. Er fordert Mitbestimmung ein, informiert sich selbst über medizinische Fragen und will über Optionen und weitere Möglichkeiten informiert werden, was Gesundheitseinrichtungen und deren Beschäftige in der Praxis vor große Herausforderungen hinsichtlich Zeit und Abstimmungsprozesse stellt. Auch die Zuwanderung hat Folgen für das Gesundheitswesen. Hier sind beispielsweise andere Gesundheitsbedarfe und interkulturelle Herausforderungen zu nennen. Gleichzeitig verjüngt die Zuwanderung das Land und erhöht somit das Erwerbspersonenpotenzial. Zuletzt ist noch der Klimawandel anzuführen. Insbesondere extreme Hitzewellen stellen eine Gefahr für Kinder, Kranke und ältere Menschen dar, steigende Temperaturen begünstigen die Verbreitung von Infektionskrankheiten wie FSME (Frühsommer- Meningoenzephalitis) und führen zu einer verlängerten Pollensaison (Allergien).

Ferner führen gesellschaftliche Trends wie die Individualisierung dazu, dass familiäre und informelle Netzwerke, die heute häufig die pflegerische Versorgung sicherstellen und damit das Gesundheitssystem entlasten, weiter ausdünnen. Ein stärkeres Stadt-Land-Gefälle erschwert zudem die flächendeckende medizinische Versorgung auf dem Land.