Zentrale Herausforderungen im Gesundheitswesen

Die beschriebenen Entwicklungen fordern das Gesundheitswesen auf verschiedenen Ebenen heraus. Wesentlich sind dabei die zukünftige Finanzierung, die Steigerung von Effizienz und Effektivität in der Gesundheitsversorgung sowie die Sicherstellung des Zugangs zur medizinischen Versorgung.

Finanzierung

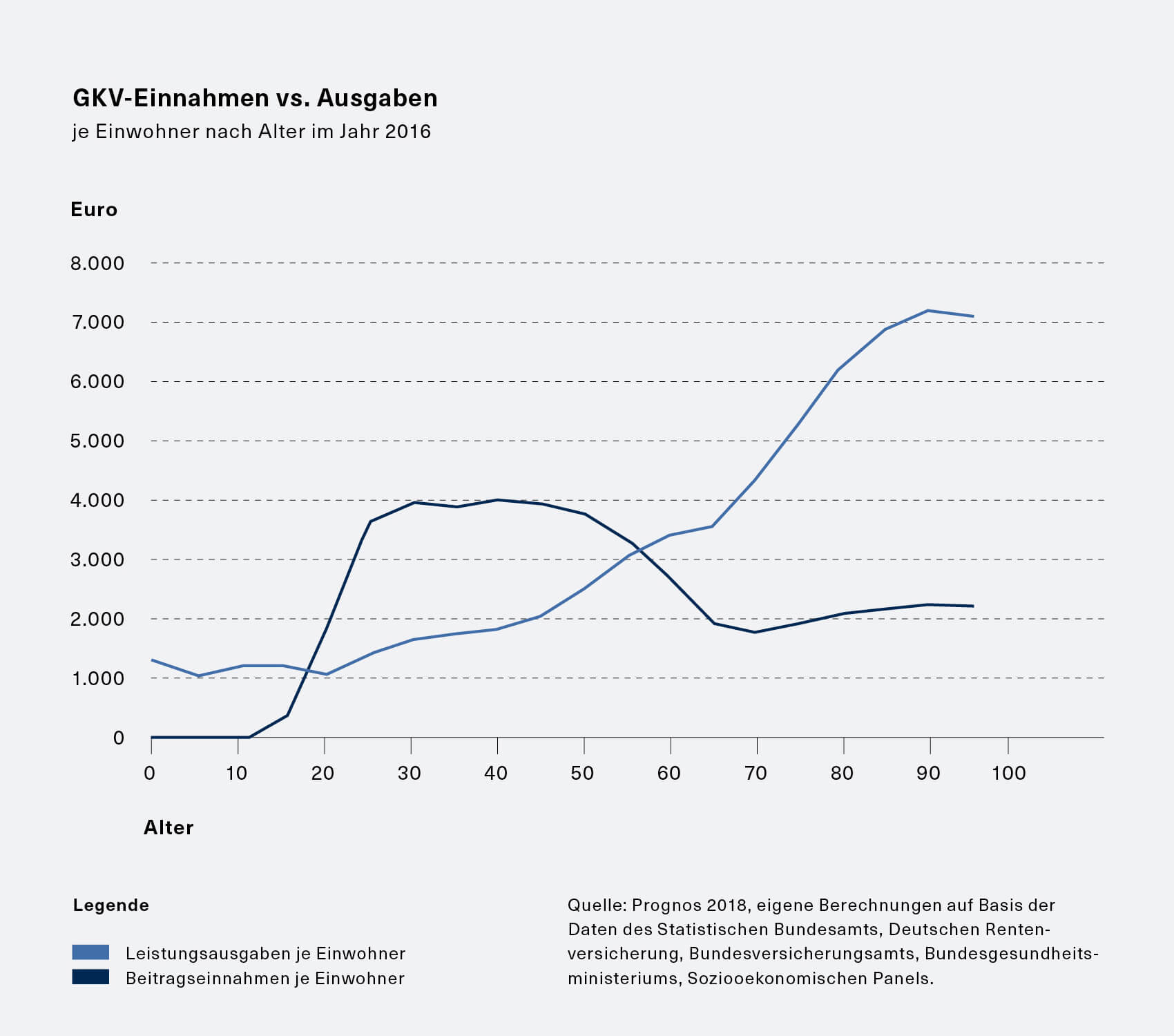

Die gesetzlichen Krankenversicherungen sehen sich im Zuge des demografischen Wandels und des medizinisch-technischen Fortschritts mit sinkenden Einnahmen und steigenden Ausgaben konfrontiert. Die Struktur der Beitragszahler in der GKV verschiebt sich. Immer mehr Rentner stehen einer kleiner werdenden Zahl von Erwerbstätigen gegenüber, was dazu führt, dass das Beitragsvolumen sinkt. Gleichzeitig besteht ein Zusammenhang zwischen dem Alter der Versicherten und der Höhe der GKV-Ausgaben. Die Ausgaben sind in den ersten Lebensjahren hoch, dann über einen längeren Zeitraum relativ niedrig und steigen ab einem Alter von ca. 50 Jahren rapide an.

Kommt es weder zu Leistungskürzungen noch zu einer Ausweitung des Bundeszuschusses oder einer höheren Effizienz, sind zur Finanzierung der Leistungen Beitragssatzsteigerungen nötig. Schreibt man den Effekt des demografischen Wandels mit den heute zugrunde liegenden Ausgabenprofilen und den real beobachteten Kostensteigerungen pro Kopf fort, kann eine Erhöhung des GKV-Beitragssatzes bis zum Jahr 2035 auf 18,3 Prozent prognostiziert werden. Berechnungen für das Jahr 2045 zeigen einen Beitragssatz von 19,2 Prozent. Bei einer dynamischeren Kostenentwicklung im Gesundheitswesen, die etwa auf einen medizinisch-technischen Fortschritt, dem keine Einspareffekte gegenüberstehen, oder auch auf Lohnsteigerungen bei den Gesundheitsberufen zurückzuführen ist, ist von einem GKV-Beitragssatz von 20,6 Prozent im Jahr 2035 auszugehen. Bis 2045 würde unter diesen Annahmen der Beitragssatz sogar bei 23,3 Prozent liegen.

Effizienz und Effektivität sowie Zugang zur medizinischen Versorgung

Durch technischen Fortschritt und Digitalisierung besteht ein großes Potenzial, die Effizienz und Effektivität im Gesundheitswesen zu erhöhen und damit die bestehende Über-, Unter- und Fehlversorgung abzubauen. Besondere Schwachpunkte liegen an den Schnittstellen zwischen den Leistungssektoren und in der mangelnden Integration der ambulanten und der stationären Versorgung. Patienten müssen ihre medizinische Versorgung selbst koordinieren, wenn sie einen Facharzt benötigen oder für eine Behandlung ins Krankenhaus müssen. Ihre medizinischen Werte erhalten Patienten, wenn überhaupt, oft nur in ausgedruckter Form. Untersuchungen müssen deshalb oft mehrfach durchgeführt werden, was eine zusätzliche Belastung für den Patienten sowie einen Mehraufwand für den behandelnden Arzt und sein Personal sowie die Krankenkassen bedeutet. Auch die Verordnung von Arzneimitteln kann zwischen den Ärzten oft nicht richtig abgestimmt werden. Gerade für mehrfach erkrankte Patienten besteht so die Gefahr von riskanten Medikamentenkombinationen. Technische und digitale Innovationen wie eine elektronische Patientenakte können hierbei Abhilfe schaffen. Weiteres Potenzial zur Erhöhung der Effizienz der Gesundheitsversorgung liegt in der Prävention und Gesundheitsförderung, denn ein Großteil der Krankheitslast in Deutschland ist auf den individuellen Lebensstil zurückzuführen. Diese sind zwar zunächst mit einem höheren Kostenaufwand verbunden, allerdings können zukünftige Gesundheitsausgaben damit gesenkt bzw. hinausgeschoben werden. So kann im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung mittlerweile nachgewiesen werden, dass weniger Fehltage und geringere Krankheitskosten die Kosten für Präventionsprogramme gegenfinanzieren. Der Einsatz neuer Geräte und Softwarelösungen wird zudem Präventionsprogramme zukünftig wirksamer machen bzw. diese in größerem Umfang als bisher ermöglichen.