Chancen und Potenziale neuer Technologien

Innovative Produkte, Prozesse und Geschäftsmodelle können einen wesentlichen Beitrag zur Bewältigung der oben beschriebenen Herausforderungen leisten. Besonders die Nutzung fortschrittlicher digitaler Methoden ist für die Gesundheitsversorgung zentral und dringend notwendig. So ist aktuell beispielsweise der Datenaustausch zwischen den Leistungserbringern im Gesundheitswesen sehr aufwendig und führt zu Mehrfachbehandlungen oder auch Fehlbehandlungen. Auch die medizinische Versorgung von Patienten, die nicht mobil sind oder abgelegen leben, gestaltet sich schwierig. Insbesondere durch digitale Techniken kann die Gesundheitsversorgung spürbar effizienter und effektiver werden.

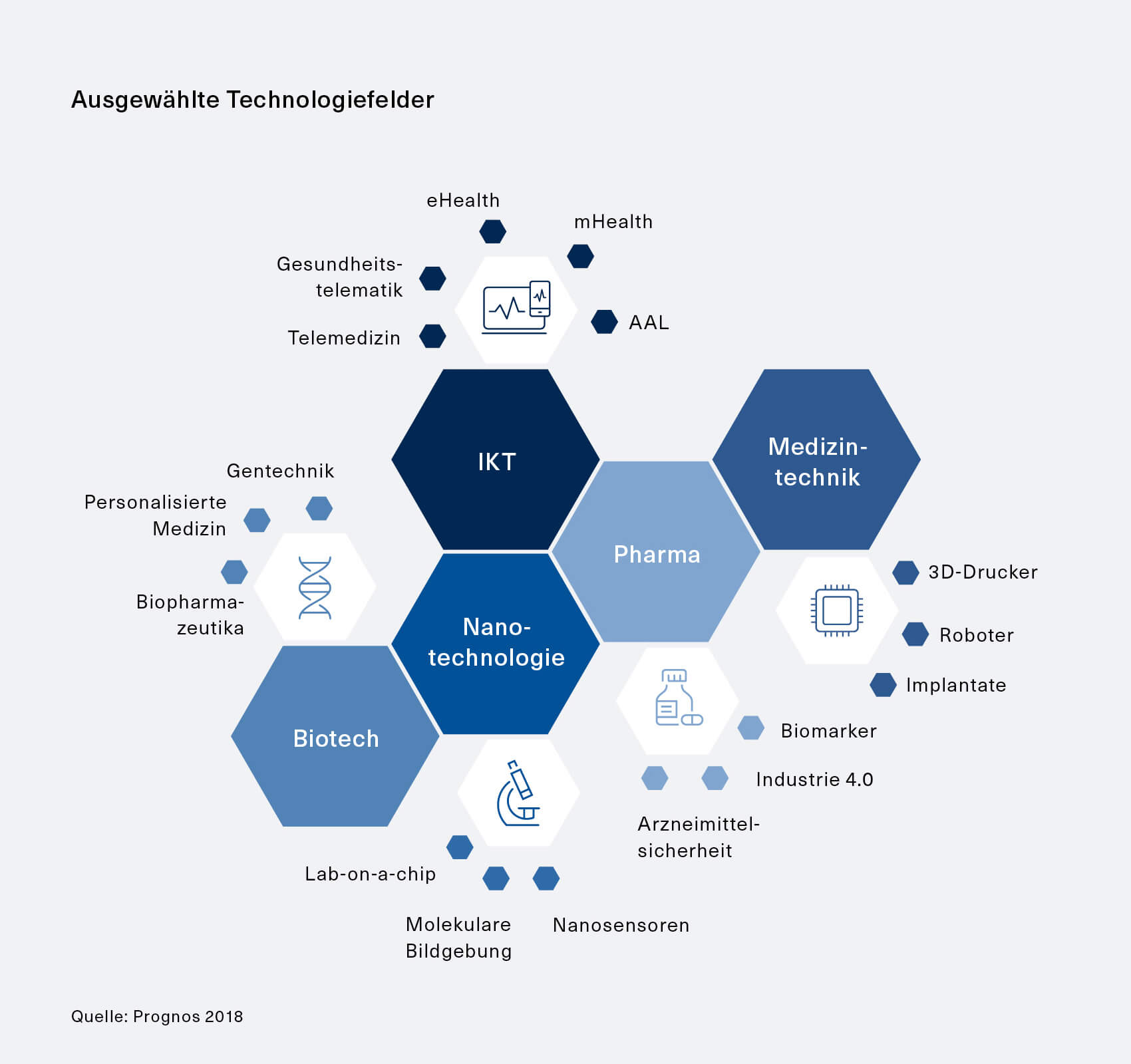

Technologische Trends im Überblick

Insgesamt sind die technologischen Trends vielfältig und umfassen neue Kommunikationsmöglichkeiten ebenso wie Biotech und Nanotechnologie sowie innovative Entwicklungen aus den Bereichen Pharma und Medizintechnik.

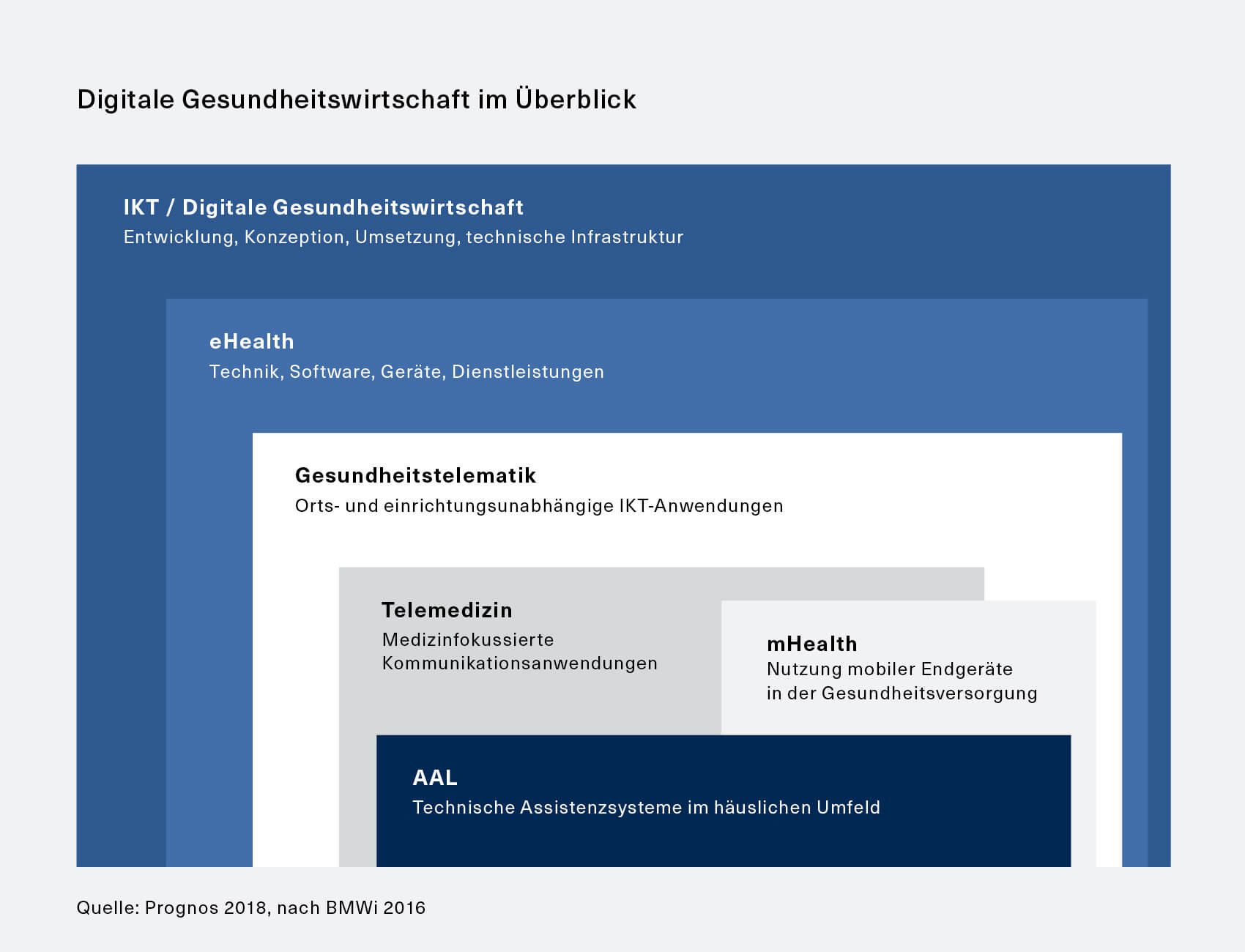

Innovationen aus dem Bereich der Informations- und Kommunikationstechnik werden im Gesundheitswesen unter dem Begriff der digitalen Gesundheitswirtschaft zusammengefasst und umfassen fünf ineinander verschränkte Anwendungsfelder. Dabei bildet eHealth den Oberbegriff für ein breites Spektrum von IKT-gestützten elektronischen Anwendungen im Gesundheitswesen:

- Gesundheitstelematik

Orts- und einrichtungsunabhängige medizinische IKT- Anwendungen - Telemedizin

Audiovisuelle Kommunikationstechnologien (z. B. für Diagnostik, Konsultation und medizinische Notfalldienste) - mHealth

Nutzung mobiler Endgeräte in der Gesundheitsversorgung und Prävention - Ambient Assisted Living

Nutzung technischer Assistenzsysteme im häuslichen Umfeld, z. B. zur Unterstützung von körperlich eingeschränkten Personen

In allen diesen Bereichen bestehen zudem Potenziale für Big-Data- und KI-Anwendungen, die die Gesundheitswirtschaft insgesamt revolutionieren können.

In der Pflege können diese Systeme dazu beitragen, den Verbleib von Patienten in der eigenen Wohnung so lange wie möglich zu realisieren und damit die Pflege effizienter und trotzdem im Sinne der Patienten zu gestalten. Die immer stärkere Nutzung digitaler Technologien wird Arbeitsweisen, Prozesse und Produkte im Gesundheitswesen grundlegend verändern und Treiber für weitere Neuerungen sein.

Biotech

Im Biotech-Bereich spielt die sogenannte rote Biotechnologie eine entscheidende Rolle. Als entscheidender Durchbruch gilt die Entwicklung der CRISPR/Cas9-Methode im Jahr 2012, die es in Kombination mit modernen Analyse- und Datenauswertungsmethoden ermöglicht, DNA-Bausteine im Erbgut zu verändern. Auch im Bereich biotechnologischer Medikamente zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen, im Einsatz von Biomarkern in der Krebstherapie oder im Tissue Engineering, das die Erzeugung künstlicher Organe zum Ziel hat, liegen enorme Chancen. Dabei zielt Biotech darauf ab, Arzneimittel und Behandlungsformen für bestimmte Gruppen von Patienten (stratifizierte Medizin) oder einzelne Personen (individualisierte bzw. personalisierte Medizin) zu entwickeln.

Nanotechnologie

Darüber hinaus werden zukünftige Innovationen auch aus dem Bereich der medizinischen Nanotechnologie erwartet. Winzige Partikel werden u. a. in Medikamenten und Implantaten sowie zur Diagnose und Therapie eingesetzt. Dabei kann bei Medikamenten die Wirksamkeit erhöht oder die Dosierung optimiert werden, im Bereich der Diagnostik können verschiedene labordiagnostische Verfahren auf einem kleinen Chip untergebracht werden. Nanostrukturierte Oberflächen führen dazu, dass sich biologisches und künstliches Material besser verbinden und Bakterien besser bekämpft werden können.

Pharma

Auch im Pharma-Bereich sind die Anwendungsfelder vielfältig. Dazu gehören die Entwicklung neuer Wirkstoffe und Medikamente sowie die Auswertung und Nutzung gesundheitsbezogener Daten und der Einsatz digitaler Technologien bei Fertigungsprozessen und der Arzneimittelzulassung.

In der stratifizierten und personalisierten Medizin liegt enormes Potenzial. Bislang wurde angenommen, dass identische Krankheiten bei den betroffenen Patienten auf dieselben Ursachen zurückzuführen sind und daher auch mit einer einheitlichen Therapie behandelt werden können. Faktisch kann aber dieselbe Erkrankung bei verschiedenen Patienten unterschiedliche Ursachen haben und auch Medikamente können bei verschiedenen Patienten unterschiedlich wirken. So wird bei der stratifizierten Medizin zunächst eine Gruppe von Patienten identifiziert, die hinsichtlich ihrer Erkrankung, ihres Erkrankungsrisikos oder in Bezug auf ihr Ansprechen auf ein bestimmtes Medikament gleich ist. Dieser Gruppe wird nun im Rahmen der stratifizierten Medizin eine Behandlung angeboten, die möglichst ideal auf die Charakteristika dieser Patientengruppe abgestimmt ist. Die personalisierte Medizin führt diesen Schritt weiter und entwickelt für den einzelnen Patienten maßgeschneiderte, passgenaue Arzneimittel und Behandlungsmethoden. Durch die Berücksichtigung der jeweiligen Genotypen, Lebensstile und medizinischen Vorgeschichten können Therapien entwickelt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit wirksam und möglichst nebenwirkungsfrei sind.

Medizintechnik

Eine weitere Schlüsseltechnologie mit enormem Potenzial ist die Medizintechnik. Ein besonders wichtiges Feld ist die Robotik. Assistenzroboter oder Personenlifter unterstützen Pflegekräfte und Ärzte schon heute, langfristig ist auch denkbar, dass Roboter künftig nicht nur technische Hilfestellung leisten, sondern auch bei sozialen Aufgaben ergänzend zum Einsatz kommen. Im Operationssaal kommen robotische Assistenzsysteme z. B. bei minimalinvasiven Eingriffen zum Einsatz, bei denen äußerst kleine Schnitte in höchster Präzision ausgeführt werden müssen.

Bildgebende Verfahren

Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Bereich der bildgebenden Verfahren. Durch die fortschreitende Digitalisierung ist es mittlerweile möglich, exakte 3-D-Modelle in Echtzeit zu errechnen und mit realen Bildern zu überlagern. Das eröffnet Chirurgen für die Planung und Durchführung von Operationen völlig neue Möglichkeiten. In diesem Zusammenhang spielt auch die Nutzung von Big Data und künstlicher Intelligenz eine wesentliche Rolle. Sie verspricht eine Optimierung der klinischen Forschung, beispielsweise bei neuen Therapieansätzen (z. B. Genomsequenzierung, Stoffwechselprozesse in der Krebstherapie) oder mittels Unterstützung durch digitale Assistenzsysteme bei Diagnose und Entscheidungsfindung (z. B. Analyse/Interpretation der Daten aus bildgebenden Verfahren).

Implantate

Zunehmende Bedeutung gewinnen auch sogenannte theranostische oder intelligente Implantate. Diese erfassen Vitalparameter und leiten auf deren Grundlage therapeutische Maßnahmen ein oder übertragen die Werte nach außen an ein Empfangsgerät.

Elektronische Patientendaten

Insgesamt ist das größte Potenzial im Bereich der Digitalisierung zu sehen, die erhebliche Effizienzgewinne und qualitative Verbesserungen ermöglicht. Die Verfügbarkeit und Nutzung von Daten ist dabei der entscheidende Dreh- und Angelpunkt.

Erste Voraussetzung dafür ist eine elektronische Gesundheits- oder Patientenakte, die es ermöglicht, für jeden Menschen ein individuelles Gesundheitsprofil anzulegen. Dadurch ergeben sich neue Möglichkeiten der Prävention und Therapie. Gleichzeitig können Prozesse optimiert, Zeitpläne überwacht und Termine kontrolliert werden.

Denkbar ist eine sektor- und fallübergreifende Datenbank, in die die Akteure des Gesundheitswesens medizinische Daten patientenbezogen einpflegen können. Durch den verbesserten Informationsfluss zwischen allen beteiligten Akteuren können Behandlungsfehler minimiert und die Qualität der Versorgung insgesamt gesteigert werden. Die Einführung einer kassenübergreifenden elektronischen Patientenakte wird gegenwärtig in Bayern im Rahmen eines Modellprojekts erprobt. In der elektronischen Patientenakte „Meine Gesundheitsakte Digital“ werden u. a. Notfalldaten, Mutterpass, Informationen aus Fitnessarmbändern und Krankenhäusern gespeichert.

Der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht die Einführung einer digitalen Patientenakte auf Bundesebene bis 2021 vor. Mit dem Inkrafttreten des eHealth-Gesetzes am 1. Januar 2016 wurden die Rahmenbedingungen dafür bereits geschaffen. Ziel des Gesetzes ist es, Ärzten, Krankenhäusern und Apotheken die Möglichkeit zu geben, in sicherer, strukturierter und medienbruchfreier Weise medizinische Informationen ihrer Patienten an weiterbehandelnde Kollegen elektronisch zu übermitteln.