Big Data am Standort Bayern

Big Data trifft im Freistaat Bayern auf gute Rahmenbedingungen. So gehört die Region München / Oberbayern zu den wichtigsten IT- und Hightech-Standorten in Europa. Hier sind laut Hightech-Atlas 2015 mehr als 2.300 Hightech- Unternehmen angesiedelt, so viele wie in keiner anderen Region Deutschlands. Im ICT Poles of Excellence Ranking der Europäischen Kommission 2014 belegt die Region München den 1. Platz im europäischen Vergleich. Die Struktur der Unternehmen der IKT-Branche in Bayern reicht von internationalen Technologiekonzernen über mittelständische Unternehmen bis hin zu Start-ups. Die hohe Attraktivität zeigt sich auch durch jüngste Ansiedlungsentscheidungen global tätiger IT-Konzerne. Daneben haben wichtige internationale Anbieter von Big-Data-Technologien zumindest ihren Deutschlandsitz in München und eine Reihe weiterer international tätiger IT-Unternehmen, die Big-Data-Lösungen anbieten, sind am Standort präsent. Lediglich zwei der weltweit größten Anbieter von Big-Data- Lösungen sind nicht im Großraum München vertreten. Neben internationalen IT-Konzernen bieten auch noch eine Reihe etablierter heimischer Unternehmen sowie bayerischer Start-ups Big-Data-Anwendungen an.

Forschungsstandort Bayern

Im Industriebereich nimmt der Freistaat Bayern als Standort für Big-Data- Technologien und -Anwendungen im europäischen Vergleich eine herausragende Stellung ein und ist für global agierende Unternehmen hoch attraktiv. Als Forschungsstandort ist die Stärke des Freistaats Bayern weniger ausgeprägt – ebenso wie die von Deutschland insgesamt. Nur ca. fünf Prozent aller Publikationen im Bereich Big Data konnten bei einer Analyse deutschen Forschungsinstitutionen zugeordnet werden. Die meisten Veröffentlichungen in diesem Bereich stammen aus China und den Vereinigten Staaten. Deutschland nimmt nach dem Vereinigten Königreich und Indien den fünften Platz bei der Anzahl der Veröffentlichungen zu Big-Data-Forschungsthemen ein. Relativiert, aber nicht auf den Kopf gestellt, wird der Befund durch eine Impact-Analyse. Ein Großteil der Forschungsaktivitäten im Bereich Big Data findet außerhalb Europas statt.

Auch zwischen den Ländern gibt es erhebliche Unterschiede bei der Publikationsstärke zur Big-Data-Forschung. Der Freistaat Bayern nimmt, gemessen an den Publikationen, nach Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen den dritten Platz ein. Diese drei Länder vereinen ca. die Hälfte aller Veröffentlichungen auf sich, die andere Hälfte teilen sich die übrigen 13 Länder. Der Freistaat Bayern ist heute ein aktiver, aber kein herausragender Forschungsstandort im Big-Data-Bereich. Diese Ergebnisse konnten auch durch eine Analyse der Förderdaten von Bund und EU untermauert werden.

Es gibt allerdings eine Reihe herausragender Forschungsinstitutionen in Bayern. Allen voran ist die Technische Universität München zu nennen, die bundesweit einen Spitzenplatz im Vergleich der Institutionen im Big-Data-Bereich einnimmt. Schwerpunkte ihrer Forschungsarbeit bilden Datenbanken, Analysetechniken, Neuronale Netze und Maschinelles Lernen. Weitere starke Forschungsinstitutionen im Big-Data-Bereich sind die Ludwig-Maximilians-Universität München, die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sowie die Julius-Maximilians-Universität Würzburg, die Siemens AG sowie das Helmholtz Zentrum München – Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Insgesamt reichen aber die bisherigen Aktivitäten nicht aus, um im globalen Forschungswettbewerb ein eigenständiges Profil zu entwickeln. Der Freistaat Bayern wird gegenwärtig weder im internationalen noch im nationalen Vergleich dem Anspruch eines Spitzenstandorts

Big Data-Nutzung in bayerischen Unternehmen

Big Data ist als denkbares Handlungsfeld der Mehrheit der bayerischen Unternehmen zumindest bekannt. Dies ergab auch eine aktuelle Unternehmensbefragung der vbw zum Thema Big Data in den Branchen Automobilbau, Automobilzulieferer und Maschinenbau.

Den höchsten Bekanntheitsgrad haben dabei Visual Analytics (64 %), Maschinelles Lernen (54 %) und Analytische Architekturen (50 %). Dementsprechend ist Visual Analytics auch die heute in bayerischen Metall- und Elektrounternehmen am häufigsten angewandte Big-Data-Methode, gefolgt von analytischen Architekturen.

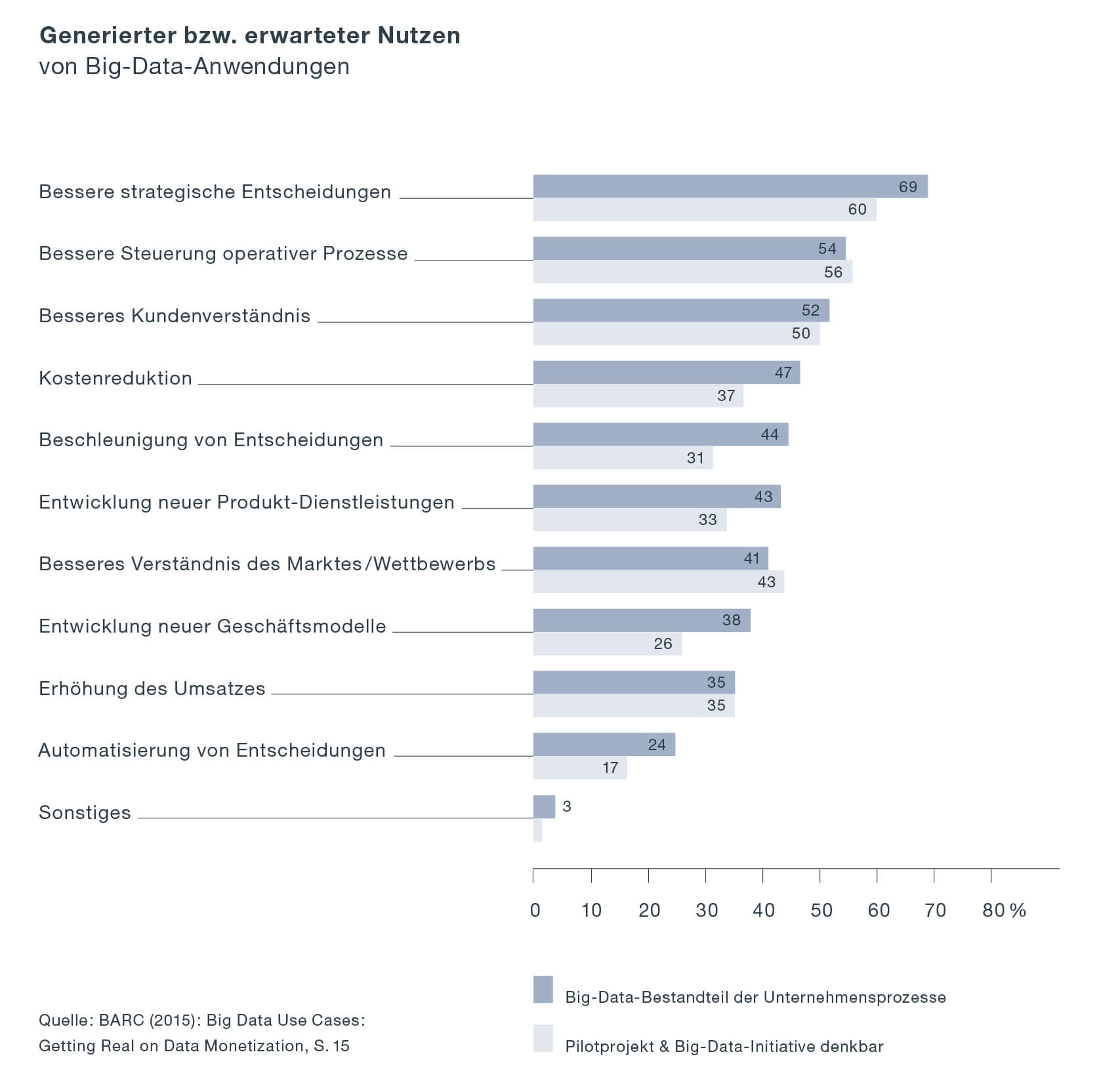

Als Gründe für die – bereits erfolgte oder künftige – Einführung von Big-Data-Technologien werden von den Unternehmen branchenübergreifend in erster Linie die verbesserte Steuerung operativer Prozesse, die Reduktion von Kosten, die Verbesserung von strategischen Entscheidungen sowie die Beschleunigung von Entscheidungen angegeben. Der Fokus liegt noch auf einer Optimierung der bestehenden Abläufe. Das zeigt zugleich, dass noch großes Potenzial brachliegt, soweit es um die Nutzung der Methoden für Veränderungen und Erweiterungen des heutigen Geschäftsmodells geht.

Big-Data-Technologien und -Anwendungen werden die Nutzung und Produktion von Wissen, aber auch die Wertschöpfungsprozesse drastisch und nachhaltig verändern. In den Analysen und Expertengesprächen wurde deutlich, dass vor allem Großunternehmen diese Entwicklung bereits erkannt haben und sich aktiv mit den neuen Optionen von Big Data auseinandersetzen – sowohl im verarbeitenden Gewerbe als auch insbesondere bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistungen sowie im Online-Handel. Sie zeigen eine hohe Aufmerksamkeit hinsichtlich neuer Entwicklungen und sind bereit, neue Möglichkeiten der Big-Data-Anwendungen zu erproben.

In kleinen und mittelständischen Unternehmen ist dagegen häufig noch ein Beobachterstatus festzustellen. In der Adaption von IKT-Technologien weisen kleine und mittelständische Unternehmen ein spezifisches Handlungsmuster auf. Sie nutzen neue Technologien und Anwendungen zunächst nicht in ihren Kernprozessen, sondern in vor- und nachgelagerten Wertschöpfungsstufen, wie z. B. in der Logistik, der Personalverwaltung oder dem Kundenmanagement. Sie wählen somit eine „Follower-Strategie“, die den eigenen Entwicklungsaufwand verringert. Diese Strategie birgt allerdings zugleich die Gefahr, notwendige Prozessveränderungen, die das eigene Kerngeschäft betreffen, zu spät zu erkennen und damit im Wettbewerb deutlich zurückzufallen. Die abwartende Haltung begründet sich einerseits aus den knappen Investitionsbudgets, die diesen Unternehmen zur Verfügung stehen. Folglich werden einzelne Entscheidungen über den Einsatz neuer Technologien häufig solange verschoben, bis eine eindeutige Handlungsnotwendigkeit erkennbar ist. Andererseits führen nicht ausreichende Kompetenzen in der Bewertung von Innovations- und Investitionsentscheidungen häufig dazu, dass vorsichtshalber ganz auf den Einsatz neuer Methoden verzichtet wird.